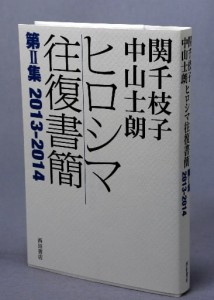

『書評』 ヒロシマ往復書簡第Ⅱ集2013-2014 関千枝子・中山士朗著

16年7月11日

死者悼み交わす「紙碑」

人間を理不尽に大量殺傷した原爆の実態を肌身で知る人たちはどんどん少なくなっている。被爆者健康手帳所持者の平均年齢は昨年に80歳を超えた。伝え聞く時は限られ、重みは増す。

だが、記録の正確さに欠けても分かりやすい証言や、きれいにまとめられた訴えが流布していないだろうか。自省を込めて言えばマスコミを通じてだ。死者の存在が忘れられ、生き残っても言い尽くせぬ思いが置き去りにされている。

本書は、広島ゆかりの文筆家が、消えることのない記憶や胸にうずく思いを書簡形式で表す。第2集は2013年から14年にかけての60編からなる。日本エッセイスト・クラブ賞を受けた2人は、関千枝子さんが旧制女学校2年、中山士朗さんが中学3年の夏に被爆した。上京して同じ大学のロシア文学科に進んで以来、交友を重ねる。

国の命令で学徒動員された日々や友の思い出、死と生が紙一重でしかなかった原爆体験、今に至るさまざまな人との出会い、継承のあり方…。原爆がもたらしたものを互いに掘り下げる。記憶が刺激し合う。同時に、ヒロシマを伝える2人の行動は違う。異なるからこそ語らいは、多岐に深まる。

級友38人の死を著作で追った関さんは、8月になると広島へ戻り、「疎開地作業で死んだ動員学徒の慰霊碑めぐり」を率いる。14年には、国などを相手取り、首相の靖国神社参拝差し止めや違憲確認を東京地裁に求め、代表して陳述した。

中山さんは、別府湾を望む「原爆亭」と名付けた大分県の自宅からつづる。

「あの瞬間から停止したままの時間を内包して、私たちは生きているのだと思います」。続けて「戦争によって災害をこうむった人たちすべてに言えることだと思います」。死にたいと思った傷を顔にも負った自らの被爆体験を絶対視せず、戦争責任を問う。

練達の文筆家が、死者に思いをはせながら熱く静かに語り合った「紙碑」ともいえる書簡集である。(西本雅実・特別編集委員)

西田書店・1728円

(2016年7月10日朝刊掲載)