島国の挑戦 被爆地問う 核保有国提訴のマーシャル諸島

17年9月19日

困難承知 国際社会に一石

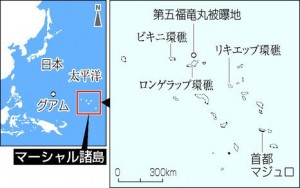

中部太平洋のマーシャル諸島は1986年に独立した島国だ。かつて米国の核実験で甚大な被害を受けた負の歴史を持つ。2014年には核兵器を保有・開発する全9カ国を「国際法上の核軍縮義務に違反している」とオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、事実上の門前払いに終わった。その先頭に立った当時の外相トニー・デブルム氏が8月22日、72歳で死去した。核兵器禁止条約が制定された今、被爆地広島ではあまり注目されなかった小さな国の挑戦から何を学ぶべきなのだろうか。

マーシャル諸島では、1946年から12年間に計67回の原爆と水爆の実験が行われた。「12年間、広島より大きな原爆が毎日投下されたに等しい」とされる。

マーシャル諸島だけでない。北朝鮮も含めて戦後の世界の核実験は2050回以上に及ぶ。実験場は首都から遠く離れた土地に造られ、先住民が一方的に放射能汚染を押しつけられた。しかも、まだ約1万5千発の核兵器が世界に存在する。非人道的な被害は、現在の恐怖にほかならない。

現実への怒り 背景

生前のデブルム氏が欧米の法律家と連携し、ICJに提訴した背景には、そんな現実への怒りがある。

その相手国は核拡散防止条約(NPT)に加盟する米国、ロシア、英国、フランス、中国の5カ国と条約外のインド、パキスタン、北朝鮮と事実上の保有国イスラエルだ。NPT加盟国には核軍縮義務を定めた条約の6条を順守させるよう要求し、加盟していなくても国際法の原則から同様の義務を負うと主張した。

審理は9カ国のうち、ICJに提訴されたら受けて立つと宣言をしているインド、パキスタン、英国との争いになった。3カ国は「核軍縮を巡る2国間の紛争は起きておらず、裁判所に管轄権はない」などと反発した。

立ち上がる先例に

その結果としてICJは2016年10月、3カ国の主張を受け入れ、実質審理入りしないと判断した。ただ特に英国について判事16人の意見が二分し、裁判所長の決定投票に委ねられる展開になった。NPTの履行義務を負いながら、核兵器廃絶を目指す国連決議の数々に反対票を投じてきた英国の姿勢が批判された格好になる。敗訴とはいえ、あと一歩にまで迫ったともいえる。

その動きは被爆地広島・長崎とも深く関わる。マーシャル諸島の何よりの支えとなったのが、1996年に核兵器の使用、威嚇についてICJが示した「勧告的意見」だったからだ。

被爆地からハーグに赴いた当時の平岡敬広島市長らの意見を聞いた上で、各国に核軍縮交渉を誠実に行いかつ完結させる義務があると認定したものだ。マーシャル諸島はこの成果を前面に掲げ、核保有国の言行不一致を指弾した。交渉するそぶりだけで廃絶へ進もうとしていない、と。

「1匹のアリが9頭のゾウに挑んだ」といわれた提訴は、核を持たない国が立ち上がる先例でもあった。15年に米英などの反対でNPT再検討会議が決裂すると核兵器禁止条約を求めるうねりが加速。今年7月、非保有国ばかり122カ国の賛成で条約が成立した。

この条約によって96年の勧告的意見であいまいさを残した「核兵器使用の違法性」は明確になる。被爆者とともに核実験の被害者も「受け入れがたい苦痛」を被ったこと、先住民がとりわけ核の影響を受けていることも前文に記された。

「小さな国が、困難を承知で国際社会全体の利益のため踏み切った裁判」。訴訟を支援した国際反核法律家協会理事で明治大兼任講師の山田寿則さんは振り返る。「現実には核兵器禁止条約が発効しても核保有国は署名を拒むだろう。核軍縮を真正面から迫り続けることは、ますます重要になる。デブルム氏がのこした宿題だ」(金崎由美)

前外相 トニー・デブルム氏を悼む 核被害知る勇気の政治家

マーシャル諸島の首都マジュロにあるデブルム外相の自宅を訪れたのは、ICJへの提訴から9カ月後の2015年1月だった。取材場所に自宅を指定したのは多忙な中、公務外の時間を割いてくれたのだと、当時は思っていた。

真相は違ったのかもしれない。国家財政の約5割を核超大国の米国に頼るマーシャル諸島。国内で提訴は必ずしも支持されていなかった。核軍縮の実行を訴える一方、国民が願う核被害への補償は求めていなかったからだ。ある国会議員は「米国を怒らせて何か意味があるのか」と皮肉った。

ようやくインタビューが実現した当時のロヤック大統領は提訴に関する質問を事前に拒み、その場で尋ねようとしても周囲から制止された。

微妙な空気の中、デブルム氏はあえて被爆地のメディアの取材に応じた。印象に最も残るのは被爆国日本を「核時代のきょうだい」と呼び、両国が結び付く重要性を訴えたことだった。

米国の信託統治領時代の1979年に発足したマーシャルの自治政府でも外相を務めるなど、国際政治に精通していた。米国の「核の傘」に頼る日本政府の立場に「マーシャルも経済を依存している」と理解を示しつつ、「共に闘えることがある」と熱っぽく語った。国と国が結束する強さを知っていたからだ。

英BBC放送(電子版)など海外メディアは訃報で「パリ協定のヒーロー」と紹介した。平均海抜約2メートルのマーシャル諸島にとって気候変動は国家的危機。デブルム氏は地球温暖化対策の新枠組みの交渉で島国や欧州連合(EU)、米国をはじめ100カ国以上を立場を超えて連携させ、合意に向けた道筋を作った。

ICJへの提訴でもデブルム氏は同じムーブメントを狙っていたのだろう。日本を含むNPT加盟国はICJの規定に基づき、当事者として訴訟参加が可能だったが、残念ながら加わる国はなかった。

デブルム氏は、核実験場だったビキニ環礁の南東約400キロのリキエップ環礁で育った。第五福竜丸など日本のマグロ漁船が被曝(ひばく)した1954年3月1日の水爆実験ブラボー。風下のリキエップでも放射性降下物(死の灰)が降り、甲状腺異常などを訴える人が相次いだ。「思い出すたび、鳥肌が立つ」。9歳だったデブルム氏の目の前でも空全体が真っ赤に染まり、衝撃波に襲われた。

62年後の昨年3月1日。デブルム氏は第五福竜丸が母港とした静岡県焼津市にいた。日本原水協などの集会に参加して「私たちは核兵器廃絶の使命の下に団結し、一人一人が命の続く限り、力を尽くさなければならない」と語り掛けた。これが最後の来日となった。

彼が主導したICJ提訴は、まさに核被害の苦しみを知る政治家の知恵と力を尽くした行動だった。人口5万人の島国が国際社会に与えた勇気を思い返したい。(藤村潤平)

(2017年9月18日朝刊掲載)