被曝の苦しみ 今も チェルノブイリ原発事故 ベラルーシのウクラインカさんに聞く

18年5月28日

15歳で甲状腺摘出

広島で交流の継続訴え

32年前の旧ソ連チェルノブイリ原発事故で放射能汚染に見舞われたベラルーシ。首都ミンスクに住むリュドミラ・ウクラインカさん(42)が、NPO法人「チェルノブイリ医療支援ネットワーク」(福岡市)の招きで来日し、広島市などを訪れた。甲状腺の摘出手術を受けた経験や、福島第1原発事故の被災者との交流を通じて抱く思いを聞いた。(金崎由美)

―原発事故が起きた時のことを教えてください。

ミンスクに住んでおり、10歳だった。父は事故の数日後から事故現場に駆り出され、出掛けた時と同じ服、靴で2週間後に帰宅した。大量の放射性物質が付着していたはず。だが当時は事故に関する情報も、身を守るすべも知らされなかった。父は被曝(ひばく)が認定されないまま2005年に他界した。

私は事故後も毎年、夏休みをベラルーシ東部のモギリョフにある祖母の家で過ごした。チェルノブイリから約150キロ。放射性物質が大量に到達した「ホットスポット」だ。やはり当初は何も知らされなかった。

―15歳で甲状腺の腫瘍が見つかったそうですね。

原発事故による子どもの甲状腺がんの増加が報告され始めた時期だった。手術の技術は現在ほど進んでおらず、左右の甲状腺に加えて首の筋肉や神経も切られて傷が残った。現在も体調が優れない日がある上、頭を動かすことも普通の人のようには簡単にできない。

将来の進路に希望を思い描くべき10代後半の時期、「5年生存率」という言葉が頭から離れず「私は生き続けられるか」と悩んだ。子どもを産めるか、という不安にもさいなまれた。いわゆる心的外傷後ストレス障害(PTSD)だ。

その後、避難による古里の喪失や家族離散、健康不安などの理由により実はPTSDを抱えている被災者が多いと気付いた。自殺を試み、アルコールに依存する人もいる。体験を踏まえて一人一人の心に寄り添いたい、と大学で心理学を学びカウンセラーになった。

―今回の来日では福島も訪れ、県民健康調査の甲状腺検査で異常が見つかって手術した子どもの親たちと交流したと聞きました。

事故後の状況など違う点はあっても、心の痛みは共通だと思った。専門家も同席しながら仲間同士で胸の内を吐き出し、体験を共有する試みが大切だ。胸の内に苦しみを押し込めていては解決しない。

私が手術やその後の体験を語った時、親たちは涙を流して聞き、表情が少し明るくなった。地域や周囲から孤立しているのではないか、とも感じた。何があっても、命ある限り私たちは事故後の人生を生き続けなければならない。「私は一人ではないし放置された存在でもない」と希望を見いだしてほしい。

―日本や広島からできることはありますか。

チェルノブイリに物心両面で多くの手が差し伸べられた。国や地域レベルの支援でも「私たちは一人ではない」という心の支えになる。事故を風化させることなく、支援と交流を続けるようお願いしたい。

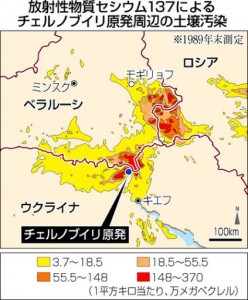

広範囲に放射性物質 日本から医療支援続く

1986年4月26日、旧ソ連ウクライナのチェルノブイリ原発4号機が試験運転中に爆発。福島第1原発事故の6倍の量の放射性物質が飛散し、隣接するベラルーシの国土は3割近くが汚染されたほか、北半球全体に拡散した。

高線量の事故現場に投入された軍人や消防士は「リクビダートル」と呼ばれ、約60万人に上ると推定されている。ベラルーシ、ウクライナ、ロシアが汚染地域となり住民30万人以上が移住させられた。子どもたちの間では事故後4~5年ごろから甲状腺がんの症例が急増。放射性ヨウ素に汚染された牛乳を飲んだことなどが影響したとされる。

事故現場の周辺地域は現在も居住禁止のまま。4号機は鋼鉄製のシェルターで覆われているが、核燃料の除去には500年かかるとの証言もある。

日本から被災地へさまざまな団体が支援を寄せてきた。広島では91年に市、県、県医師会などで放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)を結成し、研修医受け入れや専門家派遣を展開。今回ウクラインカさんを招いたチェルノブイリ医療支援ネットワークは、前身の団体が90年に発足。広島の医師や市民も加わり、現在は甲状腺検査や診断、手術に関する技術支援に力を入れている。

(2018年5月28日朝刊掲載)