[ヒロシマの空白] 黒い雨 解明への道筋は

21年1月6日

1945年8月6日、米国が投下した原爆が広島市上空で爆発した後、放射性物質を含む「黒い雨」が広い範囲に降り注いだ。そのこと自体はよく知られているが、被害の実態には未解明な点が多い。黒い雨の体験者を被爆者と認めた昨年7月の広島地裁判決を受け、国はあらためて降雨域などの検証に乗り出した。ただ、時間の壁は厚い。直接被爆だけではない原爆被害の「空白」は、なぜ今なお埋まらないのか。「空白」に苦しむ当事者の証言や科学的調査の歩みをたどる。(明知隼二)

五つの視点 課題は山積

気象の再現 精度疑問/土壌の調査 核実験と判別困難

国は昨年11月、黒い雨の降雨域を検証するため、専門家11人による検討会を設けた。初会合で気象シミュレーションなど5項目の作業が示され、今後は公募で選ばれた研究者たちによるワーキンググループへと舞台を移す。課題は山積だ。

「技術の向上で新たな検証ができるのでは」。検討会で国の担当者が筆頭に挙げたのが、原爆投下時の気象をスーパーコンピューターで再現し、降雨域を見るシミュレーションだ。欧州では、過去100年の地球上の気象を再現するデータ整備が進む。そのうち1945年のデータを活用することが念頭にある。

「趣旨は分かるが、まだ難しいだろう」。2010年からの広島市の調査に関わった筑波大の青山道夫客員教授はそう指摘する。現状ではデータの網目は約125キロ四方。広島県がほぼ収まる粗さで、きのこ雲の動きなどの細かな再現に生かすのは困難だ。

広島県内の観測記録などを求めようと、過去に米軍の記録を含め調べたが得られなかった。検討会委員からも「シミュレーションだけで結論は出せない」との慎重意見が相次いだ。青山さんは「時間と予算が必要になるが、世界規模ではなく瀬戸内の地形と観測記録を踏まえた再現モデルを構築すれば、被爆後の局地的な現象について分かってくることがあるかもしれない」と話す。

降雨域の解明には、地上に降った放射性物質の有無や量を調べる土壌調査が重要な意味を持つ。しかし戦後に世界で2千回以上の核実験が実施され、原爆による汚染との判別は難しい。広島大の星正治名誉教授たちは08年以降、原爆投下後から3年ほどの間に建てられた民家の床下を調査した。国が援護を認める地域の外でも、放射性物質を検出した。こうした調査結果の再評価も必要となる。

人体への影響調査では、広島赤十字・原爆病院(広島市中区)が保管する被爆者約5万人のカルテを分析する。受診時の症状や被爆状況のメモ、外傷や急性症状の有無などの記録だ。

ただカルテが残るのは、直接や入市での被爆で被爆者健康手帳を持つ人。このうち、黒い雨も浴びたとの記述が残るのは100人に満たない。病理診断科の藤原恵部長は「できることは限られるが、可能な限りの分析は試みる」とする。

唯一、黒い雨の体験者を直接の対象とする検証作業が、黒い雨に関する国の健康相談事業を利用した人の調査だ。相談時の健康状態の申告内容の分析や、県のがん登録との照合を視野に入れる。かかりつけ医からの情報収集や、病歴の再検証など、いかに網羅的な調査ができるか。国の姿勢が問われる。

内部被曝(ひばく)を巡る問題について、座長の湘南鎌倉総合病院の佐々木康人・放射線治療研究センター長は「異なる意見があり、どこかで整理したい」と触れるにとどめた。委員からは「放射性微粒子の健康影響、という観点からも検討を」との意見も出ている。

きのこ雲から放射性物質降る

「もくもくと、裏返りながら上に伸びていくのを見上げとった」。廿日市市友田の土井完治さん(89)は、顔の前で両手の指を細かく動かし、広島方面の山上に立ち上ったきのこ雲の様子を言い表す言葉を探した。晴天の中、上空で横に流れた雲には稲妻が走り、現在の佐伯区方面に「黒い雨」が降る様子も見えたという。

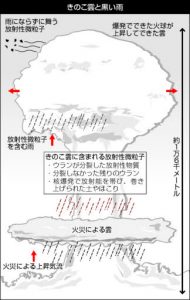

原爆によるきのこ雲は上空約1万6千メートルに達したとされる。大きく分けて雲の発生源は三つあり、それぞれから放射性物質を含む雨が降ったと考えられる。まず、爆発後の火の玉から生まれた雲だ。原爆は地上600メートルで爆発後、高熱の火球となり膨らみながら上昇。徐々に冷やされ、きのこの「かさ」の部分をつくる雲となった。

一方、地上に届いた爆発の衝撃波は、土ぼこりや家屋の破片などを上空に巻き上げ、ちりによる雲を生んだ。さらに、爆心地からおおむね2キロ以内を全焼させた火災による雲も発生。きのこ雲の中~下部を形作ったとみられている。

きのこ雲には、多くの放射性物質が微粒子として含まれていた。原爆の原料ウランの分裂でできたセシウムなどの放射性物質、分裂しなかったウラン、放射能を帯びた土ぼこりやすすなどだ。

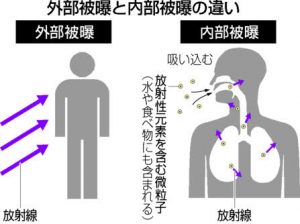

こうした放射性微粒子は雨として広い範囲に降り注いだほか、乾いた微粒子のまま空気中に拡散したとみられる。雨や濡れた地面からの放射線だけではなく、飲み水や食べ物により放射性物質を体内に取り入れたことによる内部被曝の可能性が指摘されている。

心身 癒えぬ苦しみ 援護区域拡大へ闘い続く

爆心地の北西約20キロ、広島市佐伯区湯来町の山あいの道で、高野正明さん(82)は空を仰いだ。「学校から帰る途中、焼けた紙切れやら木切れやら、その後に黒い雨が降ってきた」。当時は国民学校分校1年生。自宅近くで雨を浴びた後、高熱と下痢、脱毛などの症状が出たという。現在はがんや白内障も患う。

直後の下痢やだるさ、長く続く貧血に、後年のがん―。黒い雨を浴びたり、雨で汚れた野菜や水を口にした人の多くに共通する証言だ。「雨のせいとしか思えんのです」。高野さんは訴訟の原告団長を務める。

しかし黒い雨は、どこまで降ったのかも、どのように人体に影響を与えているのかも、いずれも十分には分かっていない。

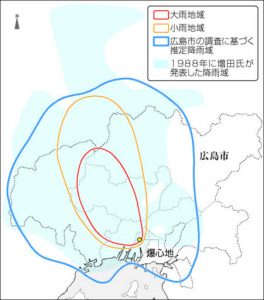

これまでの調査では、広島での黒い雨は午前9時~午後3時ごろを中心に降ったとされる。しかし国が援護の対象としているのは、「大雨地域」と呼ばれる長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形のエリアだけ。1945年、広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師ら6人が被爆後の混乱の中でした聞き取り調査に基づく。

その後、新たな調査が重ねられた。元気象研究所研究室長の増田善信さん(97)は88年、現地での聞き取りや手記の分析などから、雨はより広い範囲に降ったと発表。広島市も10年、降雨域は従来の「大雨地域」の約6倍との調査結果を報告。当時、広島大原爆放射線医科学研究所に所属していた大滝慈名誉教授が、県内約3万7千人のアンケートから、雨を体験した場所や時間を具体的に答えた1565人の回答を詳細に解析した。

宇田技師らの調査に参加した北勲さん(2001年に89歳で死去)は、当時示した雨域を「暫定的なもの」と語った。実際、増田さんや市はより大規模な調査で新たな雨域を示したが、国は退け続けてきた。

黒い雨による体の変調については、陸軍軍医学校が45年10月の記録を残す。雨を浴びた古江地区(現西区)の住民6人を調査。全員がだるさを訴え、脱毛、出血斑が出たという人もいた。人数が少なく「断定し難し」としつつ、雨の影響と考える事も「可能」と記した。宇田技師らも、いずれも現西区の己斐や高須で長期間にわたる下痢が「頗(すこぶ)る多数」とし、雨の流入した井戸水の影響と推察した。

「直接被爆とは違う被爆があるはず」。4歳で雨を浴び、5年前にがんを患った谷口百合子さん(80)=佐伯区=はそう語る。訴訟には加わっていないが、国の控訴には不信を抱く。「原爆被害を、核兵器の危険を過小評価してはいないでしょうか」

内部被曝 過小評価されてきた

体験者の言葉に耳を傾けねば

黒い雨の実態解明には何が必要なのか。長年にわたり放射線被曝による後障害の研究に取り組み、国の検討会に委員として参加する広島大の鎌田七男名誉教授(83)に聞いた。

―黒い雨の人体への影響をどう見ますか。

影響があるはずだ。放射性物質を体内に取り込む内部被曝の可能性が過小評価されている。影響が出るには時間がかかるはずだが、その仕組みや特徴はまだ解明されていない。これまでの調査は、あまりに早く結論を導いてしまっている。

―1988年の広島県と広島市の専門家会議でも委員を務めました。

当時は近距離で大量に放射線を浴びた人を研究すべきだとの使命感があり、それ以外の被爆を軽視していた。未熟だった。今は異なる認識を持っている。

―なぜ考え方が変わったのですか。

原爆養護ホームの園長を務めていた頃、原爆投下後に黒い雨が降った古田町(現西区)に住んでいた女性と出会った。当時29歳で、家は爆心地から4・1キロ。出産直後で動けず、約2週間は自宅周辺の野菜や水を摂取していた。

女性は80代で肺や胃、大腸などに相次いでがんを患った。後に肺がんの組織を調べると、ウランが放出源とみられる放射線の痕跡を確認できた。内部被曝の確信を得た。

―黒い雨の実態に迫るには何が必要ですか。

これまでは集団の傾向を調べる研究が強く、個別の症例はいわば「砂粒」のようなものだった。しかし今は医師として、臨床家の目線が大切だと感じる。被爆者のがんの増加にいち早く気付いた於保源作医師(92年に87歳で死去)は、日々の診療の中で抱いた違和感を調べ抜き、事実を明らかにした。 まずは予断なしに体験者の言葉に耳を傾けなければならない。

今回の検証が、黒い雨の体験者にとっては最後の機会となるだろう。2011年3月の東京電力福島第1原発事故の後、放射性物質が雨水だまりに集積したり、風に乗って遠方に飛んだりしていたことなど、新たな発見もあった。そうした知見も生かしながら、虚心に議論を尽くすべきだ。

かまだ・ななお

広島大医学部卒。同大原爆放射能医学研究所(現原爆放射線医科学研究所)所長、放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)会長などを歴任。広島原爆被爆者援護事業団理事長を2017年3月に退いた。専門は血液内科学。

(2021年1月3日朝刊掲載)

新たな検証

国が検討会

五つの視点 課題は山積

気象の再現 精度疑問/土壌の調査 核実験と判別困難

国は昨年11月、黒い雨の降雨域を検証するため、専門家11人による検討会を設けた。初会合で気象シミュレーションなど5項目の作業が示され、今後は公募で選ばれた研究者たちによるワーキンググループへと舞台を移す。課題は山積だ。

「技術の向上で新たな検証ができるのでは」。検討会で国の担当者が筆頭に挙げたのが、原爆投下時の気象をスーパーコンピューターで再現し、降雨域を見るシミュレーションだ。欧州では、過去100年の地球上の気象を再現するデータ整備が進む。そのうち1945年のデータを活用することが念頭にある。

「趣旨は分かるが、まだ難しいだろう」。2010年からの広島市の調査に関わった筑波大の青山道夫客員教授はそう指摘する。現状ではデータの網目は約125キロ四方。広島県がほぼ収まる粗さで、きのこ雲の動きなどの細かな再現に生かすのは困難だ。

広島県内の観測記録などを求めようと、過去に米軍の記録を含め調べたが得られなかった。検討会委員からも「シミュレーションだけで結論は出せない」との慎重意見が相次いだ。青山さんは「時間と予算が必要になるが、世界規模ではなく瀬戸内の地形と観測記録を踏まえた再現モデルを構築すれば、被爆後の局地的な現象について分かってくることがあるかもしれない」と話す。

降雨域の解明には、地上に降った放射性物質の有無や量を調べる土壌調査が重要な意味を持つ。しかし戦後に世界で2千回以上の核実験が実施され、原爆による汚染との判別は難しい。広島大の星正治名誉教授たちは08年以降、原爆投下後から3年ほどの間に建てられた民家の床下を調査した。国が援護を認める地域の外でも、放射性物質を検出した。こうした調査結果の再評価も必要となる。

人体への影響調査では、広島赤十字・原爆病院(広島市中区)が保管する被爆者約5万人のカルテを分析する。受診時の症状や被爆状況のメモ、外傷や急性症状の有無などの記録だ。

ただカルテが残るのは、直接や入市での被爆で被爆者健康手帳を持つ人。このうち、黒い雨も浴びたとの記述が残るのは100人に満たない。病理診断科の藤原恵部長は「できることは限られるが、可能な限りの分析は試みる」とする。

唯一、黒い雨の体験者を直接の対象とする検証作業が、黒い雨に関する国の健康相談事業を利用した人の調査だ。相談時の健康状態の申告内容の分析や、県のがん登録との照合を視野に入れる。かかりつけ医からの情報収集や、病歴の再検証など、いかに網羅的な調査ができるか。国の姿勢が問われる。

内部被曝(ひばく)を巡る問題について、座長の湘南鎌倉総合病院の佐々木康人・放射線治療研究センター長は「異なる意見があり、どこかで整理したい」と触れるにとどめた。委員からは「放射性微粒子の健康影響、という観点からも検討を」との意見も出ている。

発生の仕組み

きのこ雲から放射性物質降る

「もくもくと、裏返りながら上に伸びていくのを見上げとった」。廿日市市友田の土井完治さん(89)は、顔の前で両手の指を細かく動かし、広島方面の山上に立ち上ったきのこ雲の様子を言い表す言葉を探した。晴天の中、上空で横に流れた雲には稲妻が走り、現在の佐伯区方面に「黒い雨」が降る様子も見えたという。

原爆によるきのこ雲は上空約1万6千メートルに達したとされる。大きく分けて雲の発生源は三つあり、それぞれから放射性物質を含む雨が降ったと考えられる。まず、爆発後の火の玉から生まれた雲だ。原爆は地上600メートルで爆発後、高熱の火球となり膨らみながら上昇。徐々に冷やされ、きのこの「かさ」の部分をつくる雲となった。

一方、地上に届いた爆発の衝撃波は、土ぼこりや家屋の破片などを上空に巻き上げ、ちりによる雲を生んだ。さらに、爆心地からおおむね2キロ以内を全焼させた火災による雲も発生。きのこ雲の中~下部を形作ったとみられている。

きのこ雲には、多くの放射性物質が微粒子として含まれていた。原爆の原料ウランの分裂でできたセシウムなどの放射性物質、分裂しなかったウラン、放射能を帯びた土ぼこりやすすなどだ。

こうした放射性微粒子は雨として広い範囲に降り注いだほか、乾いた微粒子のまま空気中に拡散したとみられる。雨や濡れた地面からの放射線だけではなく、飲み水や食べ物により放射性物質を体内に取り入れたことによる内部被曝の可能性が指摘されている。

体験者の今

心身 癒えぬ苦しみ 援護区域拡大へ闘い続く

爆心地の北西約20キロ、広島市佐伯区湯来町の山あいの道で、高野正明さん(82)は空を仰いだ。「学校から帰る途中、焼けた紙切れやら木切れやら、その後に黒い雨が降ってきた」。当時は国民学校分校1年生。自宅近くで雨を浴びた後、高熱と下痢、脱毛などの症状が出たという。現在はがんや白内障も患う。

直後の下痢やだるさ、長く続く貧血に、後年のがん―。黒い雨を浴びたり、雨で汚れた野菜や水を口にした人の多くに共通する証言だ。「雨のせいとしか思えんのです」。高野さんは訴訟の原告団長を務める。

しかし黒い雨は、どこまで降ったのかも、どのように人体に影響を与えているのかも、いずれも十分には分かっていない。

これまでの調査では、広島での黒い雨は午前9時~午後3時ごろを中心に降ったとされる。しかし国が援護の対象としているのは、「大雨地域」と呼ばれる長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形のエリアだけ。1945年、広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師ら6人が被爆後の混乱の中でした聞き取り調査に基づく。

その後、新たな調査が重ねられた。元気象研究所研究室長の増田善信さん(97)は88年、現地での聞き取りや手記の分析などから、雨はより広い範囲に降ったと発表。広島市も10年、降雨域は従来の「大雨地域」の約6倍との調査結果を報告。当時、広島大原爆放射線医科学研究所に所属していた大滝慈名誉教授が、県内約3万7千人のアンケートから、雨を体験した場所や時間を具体的に答えた1565人の回答を詳細に解析した。

宇田技師らの調査に参加した北勲さん(2001年に89歳で死去)は、当時示した雨域を「暫定的なもの」と語った。実際、増田さんや市はより大規模な調査で新たな雨域を示したが、国は退け続けてきた。

黒い雨による体の変調については、陸軍軍医学校が45年10月の記録を残す。雨を浴びた古江地区(現西区)の住民6人を調査。全員がだるさを訴え、脱毛、出血斑が出たという人もいた。人数が少なく「断定し難し」としつつ、雨の影響と考える事も「可能」と記した。宇田技師らも、いずれも現西区の己斐や高須で長期間にわたる下痢が「頗(すこぶ)る多数」とし、雨の流入した井戸水の影響と推察した。

「直接被爆とは違う被爆があるはず」。4歳で雨を浴び、5年前にがんを患った谷口百合子さん(80)=佐伯区=はそう語る。訴訟には加わっていないが、国の控訴には不信を抱く。「原爆被害を、核兵器の危険を過小評価してはいないでしょうか」

検討会委員 広島大名誉教授 鎌田医師に聞く

内部被曝 過小評価されてきた

体験者の言葉に耳を傾けねば

黒い雨の実態解明には何が必要なのか。長年にわたり放射線被曝による後障害の研究に取り組み、国の検討会に委員として参加する広島大の鎌田七男名誉教授(83)に聞いた。

―黒い雨の人体への影響をどう見ますか。

影響があるはずだ。放射性物質を体内に取り込む内部被曝の可能性が過小評価されている。影響が出るには時間がかかるはずだが、その仕組みや特徴はまだ解明されていない。これまでの調査は、あまりに早く結論を導いてしまっている。

―1988年の広島県と広島市の専門家会議でも委員を務めました。

当時は近距離で大量に放射線を浴びた人を研究すべきだとの使命感があり、それ以外の被爆を軽視していた。未熟だった。今は異なる認識を持っている。

―なぜ考え方が変わったのですか。

原爆養護ホームの園長を務めていた頃、原爆投下後に黒い雨が降った古田町(現西区)に住んでいた女性と出会った。当時29歳で、家は爆心地から4・1キロ。出産直後で動けず、約2週間は自宅周辺の野菜や水を摂取していた。

女性は80代で肺や胃、大腸などに相次いでがんを患った。後に肺がんの組織を調べると、ウランが放出源とみられる放射線の痕跡を確認できた。内部被曝の確信を得た。

―黒い雨の実態に迫るには何が必要ですか。

これまでは集団の傾向を調べる研究が強く、個別の症例はいわば「砂粒」のようなものだった。しかし今は医師として、臨床家の目線が大切だと感じる。被爆者のがんの増加にいち早く気付いた於保源作医師(92年に87歳で死去)は、日々の診療の中で抱いた違和感を調べ抜き、事実を明らかにした。 まずは予断なしに体験者の言葉に耳を傾けなければならない。

今回の検証が、黒い雨の体験者にとっては最後の機会となるだろう。2011年3月の東京電力福島第1原発事故の後、放射性物質が雨水だまりに集積したり、風に乗って遠方に飛んだりしていたことなど、新たな発見もあった。そうした知見も生かしながら、虚心に議論を尽くすべきだ。

かまだ・ななお

広島大医学部卒。同大原爆放射能医学研究所(現原爆放射線医科学研究所)所長、放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE)会長などを歴任。広島原爆被爆者援護事業団理事長を2017年3月に退いた。専門は血液内科学。

(2021年1月3日朝刊掲載)