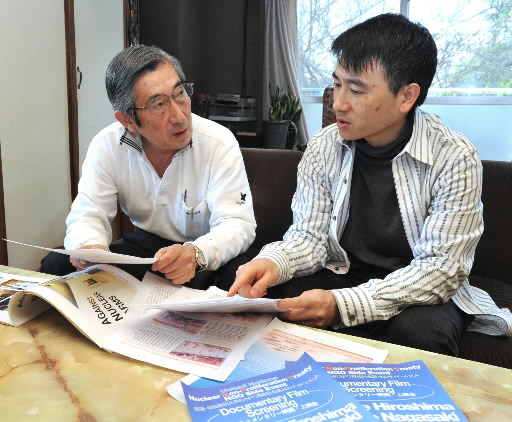

核兵器はなくせる 第9章 ヒロシマから <5> 田中一夫さん、勝さん

10年4月21日

■記者 金崎由美

核拡散防止条約(NPT)再検討会議に合わせ、米ニューヨーク市内で5月11日、被爆者を描いたドキュメンタリー映画「ノーモア広島ノーモア長崎」が上映される。カナダ在住のテレビプロデューサー中村行子さんが手がけた作品だ。

「被爆したことがずっと心の傷になっています。やけどしたのがとても嫌でしたが、誰にも言えないし、語りたくなかった…」

そう銀幕で自身の体験を語るのは青果販売業の田中一夫さん(69)=広島市西区。爆心地から約2.5キロ、己斐(現西区)の自宅近く。桜の木に止まったセミを捕ろうと、懸命に腕を伸ばした瞬間だった。頭や手足をひどく焼かれた。4歳だった。

自宅の屋根が焼け落ち、「黒い雨」が降った。その記憶はない。ただ、やけどの治療で油紙を取り換える痛みを覚えている。

「原爆のことを考えなかった日はない。でも口に出せばつらくなる。偏見も恐れた」。家族にも胸の内を語らず、家業を継いで仕事に打ち込んだ。

映像作家の三男勝さん(40)=同=も「父から被爆体験を聞いたことはありませんでした」という。そんな父の心の封印を解くきっかけをもたらしたのが勝さんだった。

1998年春、米国の美術展会場で勝さんは画家ベッツィ・ミラー・キューズさん(65)と出会った。広島へ投下した原爆の開発拠点、ロスアラモス(ニューメキシコ州)で1945年1月に生まれた。父は核物理学者だった。

「2世」同士は意気投合した。翌1999年、勝さんは自作の写真にミラー・キューズさんの絵を重ねて世界平和を表現する共同作品プロジェクトを始めた。

その作品展示のため広島を訪れたミラー・キューズさんが、一夫さんに会うと問うた。「原爆を落とした私たちを恨んでいますか」

とっさに答えた。「恨みなどない。でも、これも見ときんさい」。ズボンのすそをまくり、決して消えない足の傷をさらした。

息子の活動に背を押され「少しでも核兵器廃絶に役立つなら」と思い始めた一夫さん。2005年8月、広島で撮影を始めた中村さんから声がかかった。カメラの前で、慣れない被爆証言を語った。

「映画を見て、自分の家族がこんな目に遭ったら、と想像してほしい。核抑止で平和はつくれないと分かるはずです」。仕事の都合で渡米を断念した父のそんな思いを、勝さんは現地で代弁するつもりだ。

(2010年4月18日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。

核拡散防止条約(NPT)再検討会議に合わせ、米ニューヨーク市内で5月11日、被爆者を描いたドキュメンタリー映画「ノーモア広島ノーモア長崎」が上映される。カナダ在住のテレビプロデューサー中村行子さんが手がけた作品だ。

「被爆したことがずっと心の傷になっています。やけどしたのがとても嫌でしたが、誰にも言えないし、語りたくなかった…」

そう銀幕で自身の体験を語るのは青果販売業の田中一夫さん(69)=広島市西区。爆心地から約2.5キロ、己斐(現西区)の自宅近く。桜の木に止まったセミを捕ろうと、懸命に腕を伸ばした瞬間だった。頭や手足をひどく焼かれた。4歳だった。

自宅の屋根が焼け落ち、「黒い雨」が降った。その記憶はない。ただ、やけどの治療で油紙を取り換える痛みを覚えている。

「原爆のことを考えなかった日はない。でも口に出せばつらくなる。偏見も恐れた」。家族にも胸の内を語らず、家業を継いで仕事に打ち込んだ。

映像作家の三男勝さん(40)=同=も「父から被爆体験を聞いたことはありませんでした」という。そんな父の心の封印を解くきっかけをもたらしたのが勝さんだった。

1998年春、米国の美術展会場で勝さんは画家ベッツィ・ミラー・キューズさん(65)と出会った。広島へ投下した原爆の開発拠点、ロスアラモス(ニューメキシコ州)で1945年1月に生まれた。父は核物理学者だった。

「2世」同士は意気投合した。翌1999年、勝さんは自作の写真にミラー・キューズさんの絵を重ねて世界平和を表現する共同作品プロジェクトを始めた。

その作品展示のため広島を訪れたミラー・キューズさんが、一夫さんに会うと問うた。「原爆を落とした私たちを恨んでいますか」

とっさに答えた。「恨みなどない。でも、これも見ときんさい」。ズボンのすそをまくり、決して消えない足の傷をさらした。

息子の活動に背を押され「少しでも核兵器廃絶に役立つなら」と思い始めた一夫さん。2005年8月、広島で撮影を始めた中村さんから声がかかった。カメラの前で、慣れない被爆証言を語った。

「映画を見て、自分の家族がこんな目に遭ったら、と想像してほしい。核抑止で平和はつくれないと分かるはずです」。仕事の都合で渡米を断念した父のそんな思いを、勝さんは現地で代弁するつもりだ。

(2010年4月18日朝刊掲載)

この記事へのコメントを送信するには、下記をクリックして下さい。いただいたコメントをサイト管理者が適宜、掲載致します。コメントは、中国新聞紙上に掲載させていただくこともあります。