[ヒロシマの空白 被爆75年] 資料の散逸 阻まれた研究

20年4月6日

広島と長崎の原爆被害の全体像をつかむには、体験者の手記、医師らが残した記録や写真など、さまざまな分野の資料を収集し保存、活用することが欠かせない。ところが臓器の病理標本などは、戦後長らく米軍に接収されたままだった。米国はもとより海外の国々から資料を取り戻して「空白」を埋める努力は、今も続く。現存する資料を劣化や散逸・廃棄の危機から守ることも、待ったなしの課題となっている。さまよう資料を守り、互いを結びつけ、未解明の被爆実態に迫るための方策を考える。(山本祐司、水川恭輔)

「DIED 12 August 1945」―。広島大医学部医学資料館(広島市南区)には、爆心地から1・5キロで被爆し、6日後に死去した13歳の少女の「剖検(ぼうけん)記録」など英文書類が展示されている。「骨髄で血液が正常に作れない状態だった」とある。放射線にさらされた結果とみられる。

少女の遺体を病理解剖したのは、旧日本軍の軍医。その際に作成されたデータは米軍に差し出され、英訳された。1973年、米陸軍病理学研究所(AFIP)から被爆地に返還された「米軍返還資料」に含まれていた一枚だ。

広島関係の返還資料は約1万1千点に上る。やけどや急性症状を記録した文書のほか、ホルマリン漬けの臓器標本、それら標本の一部をろうで固めたパラフィンブロック、ガラスに貼り付けたスライド標本などが含まれていた。現在、広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)が所蔵する。

「えらいものが戻ってきた、と。良い状態であることが一目で分かった。保存の責任を感じました」。返還当時、原医研の標本センター長だった病理学者の深沢嘉一さん(93)=東広島市=は、届いた木箱を開けた際の驚きを振り返る。

「戦利品同様」

原爆投下と日本の無条件降伏を経た45年10月、「日米合同調査団」が広島に入り本格的に活動を開始した。その名とは裏腹に、占領下の被害調査は米軍主導。日本の大学の研究者や旧陸軍の軍医らがすでに集めていた、膨大な数の資料を取り上げた。被爆から間もない時期の死亡者の記録は、米軍にとって原爆の殺傷力を測る格好の材料だった。

京都大の調査に携わっていた病理学者、故天野重安さんは、接収が強制的で「あり得べからざる不快」だったと記す。「医学的目的で、苦心した剖検標本や血液標本が、このようにして戦利品同様の取扱いをうけた」(「原爆医学始末」)

連合国軍総司令部(GHQ)の統制下、日本の研究者が原爆被害を明らかにするような研究発表は制限された。一方で米軍は、原爆犠牲者の命と引き換えの「戦利品」を活用した。米国民の被爆を伴うであろうソ連との核戦争に備える研究を進めながら、冷戦期の核戦力を増強した。

73年の資料返還は、この問題が日本の国会で取り上げられ、政府間交渉に至ったのがきっかけだ。広島では、原爆被害の全容解明を求める「原爆白書運動」が大きなうねりとなり、資料収集の機運が高まっていた。

米軍返還資料の中に、日本人が市街地の惨状を撮影した写真も含まれていた。73年に市内で公開展示されると会場は市民でごった返した。「写真の中にいるのは私」と名乗り出て被爆体験を語りだす人もいた。「戦利品」は30年近くを経て戻った広島の地で、核兵器の非人道性を無言で伝える「証人」となった。

被害解明の鍵

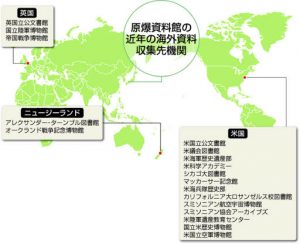

それから、約半世紀。海外で眠る資料はまだある。原爆資料館(中区)は2013年度から19年度まで、米国と、占領期に軍が日本に駐留した英国、ニュージーランドの計3カ国に職員を派遣。博物館などで被爆後の広島の写真を中心に7千点以上を集めた。

45年8月中に広島県警察部の写真班員、故川本俊雄さんが撮影したとみられる写真は、爆心地に近い本川国民学校の臨時救護所を捉える。同館が所蔵していなかったカットだ。焼け跡を収めた米軍関係の航空写真は、さまざまな角度や高度からの撮影を比較、分析することで被害状況の新情報につながり得る。

「もともとは軍事的効果を知るために撮影された写真を、原爆被害の悲惨さを伝える資料として新たに位置付けたい」と学芸員の小山亮さん(39)。「空白」の資料を被爆地に取り戻す営みに終わりはない。

--------------------

資料を体系的に集めて将来世代に託せば、新たな事実が導き出されるかもしれない。科学技術の進歩によって可能になる発見もあるはずだ。「残す」こと自体、過去から教訓を得ようとする不断の努力と同義だろう。しかし、写真や文献の一部は散逸の瀬戸際にある。病理標本も経年劣化が進む。被爆地の現状はどうなっているのだろうか。

医学資料には、被爆者の診療時のカルテ▽臓器や組織の標本と所見▽血液や尿の生体試料―などがある。広島市内では、広島大原爆放射線医科学研究所(原医研、南区)など主に4施設が保管する。

原爆放射線の健康影響は、生き残った被爆者が生涯にわたり背負う問題だ。関連資料は膨大になる。どこも、増加の一途をたどる資料の保管場所に苦心を重ねてきた。カルテ類は保存・活用へデジタル化の動きが出ている。4施設以外にもカルテ類はあることから、現状を把握し、保存策を打ち立てる必要性を指摘する声もある。

被爆後の惨状を捉えた写真の収集は、原爆資料館(中区)が犠牲者の遺品などと併せて取り組んでおり、同館ホームページのデータベースで公開している。原爆投下前の市街地の写真は、市公文書館や市中央図書館も所蔵する。

被爆の実態を記録した「文字情報」として、被爆者や遺族の手記がある。厚生労働省が所管する国立広島原爆死没者追悼平和祈念館(中区)が収集してきた。一方で、被爆者援護に関する公文書や、高齢化に伴い各地で解散が相次ぐ被爆者団体の活動資料は、散逸と廃棄が現実の危機になり始めている。占領期の報道統制をかいくぐって編まれた原爆文学の関連資料についても、保存の受け皿の充実を求める声は根強い。

点在する多種多様な資料を生かすには―。日本学術会議は1971年、広島、長崎、東京の3カ所に「原水爆被災資料センター」を設置することが「国家的急務」だと政府に勧告した。被爆地の研究者たちの問題意識と重なる指摘だった。だが結局、広島大の既存施設の拡充などにとどまった。「体系的収集・整理・保存」という被爆国の課題は積み残しのままだ。

1973年に米国から返還された資料(広島関係)

・医学記録ホルダー 9060人分

・ホルマリン臓器標本 35人分

・パラフィンブロック 284人分

・スライド 669人分

・写真(フィルム) 1205枚

※広島大原医研が73年に作成した報告書による

(2020年4月6日朝刊掲載)

関連記事はこちら

[ヒロシマの空白 被爆75年] 米軍返還の組織標本 劣化 被爆間もない時期 犠牲者から採取 広島大原医研 デジタル化検討

占領下 膨大な量が米へ 被爆地に戻す動き 今なお

「DIED 12 August 1945」―。広島大医学部医学資料館(広島市南区)には、爆心地から1・5キロで被爆し、6日後に死去した13歳の少女の「剖検(ぼうけん)記録」など英文書類が展示されている。「骨髄で血液が正常に作れない状態だった」とある。放射線にさらされた結果とみられる。

少女の遺体を病理解剖したのは、旧日本軍の軍医。その際に作成されたデータは米軍に差し出され、英訳された。1973年、米陸軍病理学研究所(AFIP)から被爆地に返還された「米軍返還資料」に含まれていた一枚だ。

広島関係の返還資料は約1万1千点に上る。やけどや急性症状を記録した文書のほか、ホルマリン漬けの臓器標本、それら標本の一部をろうで固めたパラフィンブロック、ガラスに貼り付けたスライド標本などが含まれていた。現在、広島大原爆放射線医科学研究所(原医研)が所蔵する。

「えらいものが戻ってきた、と。良い状態であることが一目で分かった。保存の責任を感じました」。返還当時、原医研の標本センター長だった病理学者の深沢嘉一さん(93)=東広島市=は、届いた木箱を開けた際の驚きを振り返る。

「戦利品同様」

原爆投下と日本の無条件降伏を経た45年10月、「日米合同調査団」が広島に入り本格的に活動を開始した。その名とは裏腹に、占領下の被害調査は米軍主導。日本の大学の研究者や旧陸軍の軍医らがすでに集めていた、膨大な数の資料を取り上げた。被爆から間もない時期の死亡者の記録は、米軍にとって原爆の殺傷力を測る格好の材料だった。

京都大の調査に携わっていた病理学者、故天野重安さんは、接収が強制的で「あり得べからざる不快」だったと記す。「医学的目的で、苦心した剖検標本や血液標本が、このようにして戦利品同様の取扱いをうけた」(「原爆医学始末」)

連合国軍総司令部(GHQ)の統制下、日本の研究者が原爆被害を明らかにするような研究発表は制限された。一方で米軍は、原爆犠牲者の命と引き換えの「戦利品」を活用した。米国民の被爆を伴うであろうソ連との核戦争に備える研究を進めながら、冷戦期の核戦力を増強した。

73年の資料返還は、この問題が日本の国会で取り上げられ、政府間交渉に至ったのがきっかけだ。広島では、原爆被害の全容解明を求める「原爆白書運動」が大きなうねりとなり、資料収集の機運が高まっていた。

米軍返還資料の中に、日本人が市街地の惨状を撮影した写真も含まれていた。73年に市内で公開展示されると会場は市民でごった返した。「写真の中にいるのは私」と名乗り出て被爆体験を語りだす人もいた。「戦利品」は30年近くを経て戻った広島の地で、核兵器の非人道性を無言で伝える「証人」となった。

被害解明の鍵

それから、約半世紀。海外で眠る資料はまだある。原爆資料館(中区)は2013年度から19年度まで、米国と、占領期に軍が日本に駐留した英国、ニュージーランドの計3カ国に職員を派遣。博物館などで被爆後の広島の写真を中心に7千点以上を集めた。

45年8月中に広島県警察部の写真班員、故川本俊雄さんが撮影したとみられる写真は、爆心地に近い本川国民学校の臨時救護所を捉える。同館が所蔵していなかったカットだ。焼け跡を収めた米軍関係の航空写真は、さまざまな角度や高度からの撮影を比較、分析することで被害状況の新情報につながり得る。

「もともとは軍事的効果を知るために撮影された写真を、原爆被害の悲惨さを伝える資料として新たに位置付けたい」と学芸員の小山亮さん(39)。「空白」の資料を被爆地に取り戻す営みに終わりはない。

--------------------

広島の各機関 保管に苦心 受け皿 課題

資料を体系的に集めて将来世代に託せば、新たな事実が導き出されるかもしれない。科学技術の進歩によって可能になる発見もあるはずだ。「残す」こと自体、過去から教訓を得ようとする不断の努力と同義だろう。しかし、写真や文献の一部は散逸の瀬戸際にある。病理標本も経年劣化が進む。被爆地の現状はどうなっているのだろうか。

医学資料には、被爆者の診療時のカルテ▽臓器や組織の標本と所見▽血液や尿の生体試料―などがある。広島市内では、広島大原爆放射線医科学研究所(原医研、南区)など主に4施設が保管する。

原爆放射線の健康影響は、生き残った被爆者が生涯にわたり背負う問題だ。関連資料は膨大になる。どこも、増加の一途をたどる資料の保管場所に苦心を重ねてきた。カルテ類は保存・活用へデジタル化の動きが出ている。4施設以外にもカルテ類はあることから、現状を把握し、保存策を打ち立てる必要性を指摘する声もある。

被爆後の惨状を捉えた写真の収集は、原爆資料館(中区)が犠牲者の遺品などと併せて取り組んでおり、同館ホームページのデータベースで公開している。原爆投下前の市街地の写真は、市公文書館や市中央図書館も所蔵する。

被爆の実態を記録した「文字情報」として、被爆者や遺族の手記がある。厚生労働省が所管する国立広島原爆死没者追悼平和祈念館(中区)が収集してきた。一方で、被爆者援護に関する公文書や、高齢化に伴い各地で解散が相次ぐ被爆者団体の活動資料は、散逸と廃棄が現実の危機になり始めている。占領期の報道統制をかいくぐって編まれた原爆文学の関連資料についても、保存の受け皿の充実を求める声は根強い。

点在する多種多様な資料を生かすには―。日本学術会議は1971年、広島、長崎、東京の3カ所に「原水爆被災資料センター」を設置することが「国家的急務」だと政府に勧告した。被爆地の研究者たちの問題意識と重なる指摘だった。だが結局、広島大の既存施設の拡充などにとどまった。「体系的収集・整理・保存」という被爆国の課題は積み残しのままだ。

1973年に米国から返還された資料(広島関係)

・医学記録ホルダー 9060人分

・ホルマリン臓器標本 35人分

・パラフィンブロック 284人分

・スライド 669人分

・写真(フィルム) 1205枚

※広島大原医研が73年に作成した報告書による

(2020年4月6日朝刊掲載)

関連記事はこちら

[ヒロシマの空白 被爆75年] 米軍返還の組織標本 劣化 被爆間もない時期 犠牲者から採取 広島大原医研 デジタル化検討