伝えるヒロシマ 被爆70年 <14> 原子砂漠の学びや 児童 青空の下の再出発

15年3月9日

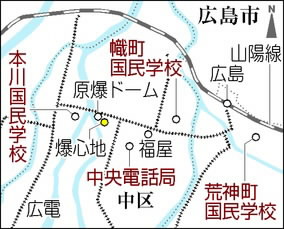

1945年8月6日に投下された原爆は、子どもたちの未来を奪い、暮らしを一変させた。広島市内の国民学校(現在の小学校)児童は、縁故疎開や3年生以上が集団疎開をしていたが、親元にいた1万5千余人の多くが死去し、重傷を負った。戦後に待っていたのは「原子砂漠」での生活であった。空腹や寒さに耐えるしかなかった。校庭や、雨風が吹き込む教室での授業が続く。被爆からの再出発を刻む学びや跡を元児童たちと訪ねた。(「伝えるヒロシマ」取材班)

四方がビルに囲まれる広島市中区の幟町公園。蔵田健吾さん(76)=中区舟入南=は、自身も写る「青空教室」があったのは公園東側だという。「若い人には信じられないでしょうねえ」。一緒に足を運んだ同級生4人もうなずいた。

写真は、幟町国民学校2年生の二十数人が校庭で授業を受ける光景を収める。教科書やノートどころか黒板も見当たらない。広島へ進駐した英連邦軍オーストラリアの従軍記者が46年春に撮った。

蔵田さんは「8月6日」は、たまたま親族と広島を離れていた。両親は橋本町(現中区)で金物店を営み、8人きょうだいの末っ子。東消防員の長兄信次郞さん=当時(26)=と進徳高女2年の姉晴代さん=同(13)=は原爆死した。一家は焼失を免れた親戚宅に身を寄せ翌年3月、バラックを建て戻った。

学校は、焼け残った上流川町(現中区幟町)の広島中央放送局を間借りして早くも45年10月に再開したが、袋町(同区)の中央電話局へ移転。ここでも復旧工事が始まり、がれきが広がる校庭に戻るしかなかった。

「石炭箱やミカン箱を机代わりに持ち込みました」。雨だけはしのげた電話局から「青空教室」に移ったころを蔵田さんが思い起こすと、疎開先から復学した村主(すぐり)隆子さん(76)=安佐南区伴東=が続けた。「低学年もがれきの後片付けをしました」。生家は幟町の正光寺。祖父母は原爆で亡くなっていた。

バラック校舎10教室は46年6月にできる。引き揚げや郡部からの転入児童も増えて教室が足らず、午前と午後の二部授業が通常だった。

保護者は校庭を耕し、児童もサツマイモを育てた。配給の遅配・欠配が広島では続き、木原七郎市長は同月、市民に焼け跡などの「全面的利用」を呼び掛けた(広島市報復活第5号)。市内の国民学校では野草調理も教えた。

「学校日誌」によると、給食は同年7月から。救援物資の脱脂粉乳や、鉄道草を乾燥させ小麦粉を混ぜたり、サツマイモの粉に海藻を混ぜたりした団子は、「まずくても食べるしかなかった」。同級生たちは一様に苦笑を浮かべた。

47年の学校教育法公布で幟町小となった後も、天井がよしず張りの「野外教室」が続いた。市の財源は乏しく校舎建設は進まなかった。そこで、保護者らは資金を工面し合う「幟町小復興促進委員会」をつくり49年、現在地に木造2階校舎を建てた。計28教室。1100万円を市と折半した。

蔵田さんたちは5年生で新校舎に入った。6年生になると日帰りの修学旅行もあった。行き先は現尾道市瀬戸田町の耕三寺。184人となった卒業アルバムには「図書室」も写っていた。

「あの焼け跡から力を合わせて学校もよく再建させたものです」と蔵田さん。幟町中から基町高を卒業して金物店を継ぎ、結婚。舟入南に転居した後も、娘2人が通った幟町小に防災倉庫を設けるなどの地域活動に取り組んだ。

復興のつち音を知る同級生たちは60歳を機に進んで集まるようになった。

「京橋川で泳いだのう」「野球を中央通りでしてね」。まだ肌寒い幟町公園を訪ねたこの日も話は尽きなかった。惨禍のみならず原爆後をどう生きてきたのか。語られることの少ない体験や記憶も次世代に知ってほしいとの思いからでもあった。

「あの日」、本川国民学校は爆心地の約410メートルと最も近い距離となった。児童の即死者は218人と「広島原爆戦災誌」にはあるが、被害の全容は不明だ。市内で初めての鉄筋3階校舎(1928年完成)は外郭だけが残り、授業は翌46年2月に再開される。

泰田(たいだ)康二朗さん(77)=中区十日市町=は「壁も床も焼け、窓ガラスはない。雨風がびゅうびゅう吹き込んできました」という。疎開先から戻り再開した同校に転入した。通っていた猫屋町(現中区)の光道国民学校は甚大な被害で廃校となっていた。

何より、菓子問屋を営む父徳三郎さん=当時(55)=と県商(現広島商業高)3年の長男晃徳さん=同(15)=は猫屋町の自宅で爆死。次男の泰田さんら子ども6人が残された。母滝子さん=同(35)=は親族の助言を受けて商売を引き継いだ。

爆風でひん曲がった窓枠に冬はむしろをつるすが寒さは防げず、雨漏りも絶えなかった。被爆2年後の秋の運動会を撮った写真でも校舎の窓は素通しだ。

無残な姿をさらす県産業奨励館(原爆ドーム)が近い学校は、連合国軍総司令部(GHQ)関係者や、東京からの識者らが視察に訪れる。鉛筆などが届いたが文具は常に乏しかった。

一方、親を失った級友は珍しくなかった。泰田さんは三角ベースに興じ、夏は学校そばを流れる本川で泳いだ。

「広島の精神的復興の一助に」。50年1月、広島カープが旧西練兵場(現中区基町)で結成式をすると駆け付けた。6年生になっていた。広島総合球場(現西区観音新町)で試合のたび、売店へのキャラメルやあめ玉などの配送と集金を買って出た。「楽しみは野球しかなかったし、試合をただで見られた」と笑う。

中学を出ると基町高定時制に通いながら家業を支えた。弟と2人の妹を大学へやり、被爆地も高度経済成長に乗った65年に結婚。息子2人や孫4人をはじめ親族13人が本川小に入った。

泰田さんは求めに応じ、次男で会社員の昌明さん(46)や孫の4年真太朗君(10)と2年陽生君(8)を伴い、かつての学びやを訪ねた。校舎は一部が保存され、88年に「本川小平和資料館」となる。在校生の平和学習の場であり、また広島修学旅行生ら年間約2万人が見学に訪れている。

昌明さんは「被爆校舎を使っていた私たちのころでも原爆の生々しさは薄れていたが、身近な歴史として感じ取ってほしい」と願う。本川小では5年生になると、資料館で低学年や保護者に展示品を説明する。

泰田さんは、原爆をめぐる話は子や孫にもあらたまってしたことがないという。それでも、あのころの自分と同じ年頃になった孫たちに語り掛けた。

「君たちはお父さんがおるから幸せなんだよ。おじいちゃんはね…」。口調はどこまでも穏やかだった。

爆心地の約2・3キロ。校舎が全壊した荒神町小は、48年9月まで青空教室が続いた。被爆時1年だった、梶矢文昭さん(75)=安佐南区毘沙門台東=は「晴れた日は薄暗いバラック教室にいるより気持ちはよく、暗い思い出はない」と語った。

梶矢さんは、大須賀町(現南区)の自宅近く民家の分散授業所で被爆したが自力で逃れた。3年生の姉文子さん=当時(9)=は柱の下敷きとなり即死だったと後に知った。その前月まで大朝町(現北広島町)に縁故疎開していた。

「自宅で重傷を負った母は悔やみ続けましたが、子どもだった私の立ち直りは早かった。秋には復学して喜んで通いました」

机もなく木箱を担いでの登下校だった。しかし、広島駅周辺に広がる闇市の活気がまぶしく映った。口上をまねたり賭け将棋を眺めたり、時には焼け跡の銅線や真ちゅうを拾っては小遣いを稼いだ。腹はすかしていても新しい時代の息吹を子ども心に感じた。

復員した兄2人は自身を差し置いて学費を工面してくれたという。広島大を62年に卒業し、市内の小学校で99年まで教えた。折に触れて自らの少年期が思い起こされた。「先生も生徒も精いっぱい生き、結びつきは強かった」。焦土の青空教室は教育者として立ち返る場でもあったという。

(2015年3月9日朝刊掲載)

幟町小

石炭箱が机 校庭はイモ畑

四方がビルに囲まれる広島市中区の幟町公園。蔵田健吾さん(76)=中区舟入南=は、自身も写る「青空教室」があったのは公園東側だという。「若い人には信じられないでしょうねえ」。一緒に足を運んだ同級生4人もうなずいた。

写真は、幟町国民学校2年生の二十数人が校庭で授業を受ける光景を収める。教科書やノートどころか黒板も見当たらない。広島へ進駐した英連邦軍オーストラリアの従軍記者が46年春に撮った。

蔵田さんは「8月6日」は、たまたま親族と広島を離れていた。両親は橋本町(現中区)で金物店を営み、8人きょうだいの末っ子。東消防員の長兄信次郞さん=当時(26)=と進徳高女2年の姉晴代さん=同(13)=は原爆死した。一家は焼失を免れた親戚宅に身を寄せ翌年3月、バラックを建て戻った。

学校は、焼け残った上流川町(現中区幟町)の広島中央放送局を間借りして早くも45年10月に再開したが、袋町(同区)の中央電話局へ移転。ここでも復旧工事が始まり、がれきが広がる校庭に戻るしかなかった。

「石炭箱やミカン箱を机代わりに持ち込みました」。雨だけはしのげた電話局から「青空教室」に移ったころを蔵田さんが思い起こすと、疎開先から復学した村主(すぐり)隆子さん(76)=安佐南区伴東=が続けた。「低学年もがれきの後片付けをしました」。生家は幟町の正光寺。祖父母は原爆で亡くなっていた。

バラック校舎10教室は46年6月にできる。引き揚げや郡部からの転入児童も増えて教室が足らず、午前と午後の二部授業が通常だった。

保護者は校庭を耕し、児童もサツマイモを育てた。配給の遅配・欠配が広島では続き、木原七郎市長は同月、市民に焼け跡などの「全面的利用」を呼び掛けた(広島市報復活第5号)。市内の国民学校では野草調理も教えた。

「学校日誌」によると、給食は同年7月から。救援物資の脱脂粉乳や、鉄道草を乾燥させ小麦粉を混ぜたり、サツマイモの粉に海藻を混ぜたりした団子は、「まずくても食べるしかなかった」。同級生たちは一様に苦笑を浮かべた。

47年の学校教育法公布で幟町小となった後も、天井がよしず張りの「野外教室」が続いた。市の財源は乏しく校舎建設は進まなかった。そこで、保護者らは資金を工面し合う「幟町小復興促進委員会」をつくり49年、現在地に木造2階校舎を建てた。計28教室。1100万円を市と折半した。

蔵田さんたちは5年生で新校舎に入った。6年生になると日帰りの修学旅行もあった。行き先は現尾道市瀬戸田町の耕三寺。184人となった卒業アルバムには「図書室」も写っていた。

「あの焼け跡から力を合わせて学校もよく再建させたものです」と蔵田さん。幟町中から基町高を卒業して金物店を継ぎ、結婚。舟入南に転居した後も、娘2人が通った幟町小に防災倉庫を設けるなどの地域活動に取り組んだ。

復興のつち音を知る同級生たちは60歳を機に進んで集まるようになった。

「京橋川で泳いだのう」「野球を中央通りでしてね」。まだ肌寒い幟町公園を訪ねたこの日も話は尽きなかった。惨禍のみならず原爆後をどう生きてきたのか。語られることの少ない体験や記憶も次世代に知ってほしいとの思いからでもあった。

本川小

窓にむしろ 寒さ防げず

「あの日」、本川国民学校は爆心地の約410メートルと最も近い距離となった。児童の即死者は218人と「広島原爆戦災誌」にはあるが、被害の全容は不明だ。市内で初めての鉄筋3階校舎(1928年完成)は外郭だけが残り、授業は翌46年2月に再開される。

泰田(たいだ)康二朗さん(77)=中区十日市町=は「壁も床も焼け、窓ガラスはない。雨風がびゅうびゅう吹き込んできました」という。疎開先から戻り再開した同校に転入した。通っていた猫屋町(現中区)の光道国民学校は甚大な被害で廃校となっていた。

何より、菓子問屋を営む父徳三郎さん=当時(55)=と県商(現広島商業高)3年の長男晃徳さん=同(15)=は猫屋町の自宅で爆死。次男の泰田さんら子ども6人が残された。母滝子さん=同(35)=は親族の助言を受けて商売を引き継いだ。

爆風でひん曲がった窓枠に冬はむしろをつるすが寒さは防げず、雨漏りも絶えなかった。被爆2年後の秋の運動会を撮った写真でも校舎の窓は素通しだ。

無残な姿をさらす県産業奨励館(原爆ドーム)が近い学校は、連合国軍総司令部(GHQ)関係者や、東京からの識者らが視察に訪れる。鉛筆などが届いたが文具は常に乏しかった。

一方、親を失った級友は珍しくなかった。泰田さんは三角ベースに興じ、夏は学校そばを流れる本川で泳いだ。

「広島の精神的復興の一助に」。50年1月、広島カープが旧西練兵場(現中区基町)で結成式をすると駆け付けた。6年生になっていた。広島総合球場(現西区観音新町)で試合のたび、売店へのキャラメルやあめ玉などの配送と集金を買って出た。「楽しみは野球しかなかったし、試合をただで見られた」と笑う。

中学を出ると基町高定時制に通いながら家業を支えた。弟と2人の妹を大学へやり、被爆地も高度経済成長に乗った65年に結婚。息子2人や孫4人をはじめ親族13人が本川小に入った。

泰田さんは求めに応じ、次男で会社員の昌明さん(46)や孫の4年真太朗君(10)と2年陽生君(8)を伴い、かつての学びやを訪ねた。校舎は一部が保存され、88年に「本川小平和資料館」となる。在校生の平和学習の場であり、また広島修学旅行生ら年間約2万人が見学に訪れている。

昌明さんは「被爆校舎を使っていた私たちのころでも原爆の生々しさは薄れていたが、身近な歴史として感じ取ってほしい」と願う。本川小では5年生になると、資料館で低学年や保護者に展示品を説明する。

泰田さんは、原爆をめぐる話は子や孫にもあらたまってしたことがないという。それでも、あのころの自分と同じ年頃になった孫たちに語り掛けた。

「君たちはお父さんがおるから幸せなんだよ。おじいちゃんはね…」。口調はどこまでも穏やかだった。

荒神町小

闇市の活気 胸躍らせた

爆心地の約2・3キロ。校舎が全壊した荒神町小は、48年9月まで青空教室が続いた。被爆時1年だった、梶矢文昭さん(75)=安佐南区毘沙門台東=は「晴れた日は薄暗いバラック教室にいるより気持ちはよく、暗い思い出はない」と語った。

梶矢さんは、大須賀町(現南区)の自宅近く民家の分散授業所で被爆したが自力で逃れた。3年生の姉文子さん=当時(9)=は柱の下敷きとなり即死だったと後に知った。その前月まで大朝町(現北広島町)に縁故疎開していた。

「自宅で重傷を負った母は悔やみ続けましたが、子どもだった私の立ち直りは早かった。秋には復学して喜んで通いました」

机もなく木箱を担いでの登下校だった。しかし、広島駅周辺に広がる闇市の活気がまぶしく映った。口上をまねたり賭け将棋を眺めたり、時には焼け跡の銅線や真ちゅうを拾っては小遣いを稼いだ。腹はすかしていても新しい時代の息吹を子ども心に感じた。

復員した兄2人は自身を差し置いて学費を工面してくれたという。広島大を62年に卒業し、市内の小学校で99年まで教えた。折に触れて自らの少年期が思い起こされた。「先生も生徒も精いっぱい生き、結びつきは強かった」。焦土の青空教室は教育者として立ち返る場でもあったという。

(2015年3月9日朝刊掲載)