伝えるヒロシマ 被爆70年 紙碑 <5> 「ヒロシマ日記」 1955年刊 極限の医療 米で出版

15年2月16日

「まさか大試練の日であろうとは思わなかった私は、夜来の警防勤務でくたびれきって座敷の真中にねころんでいた」

こう始まり、世界で最も刊行されたといえる原爆手記が「ヒロシマ日記」だ。1955年8月6日にノースカロライナ大から英訳出版され、原著は翌9月に朝日新聞社から出た。

赤痢とみて隔離も 筆者は、広島逓信病院長だった蜂谷道彦さん(1903~80年)。45年8月6日、病院がある現広島市中区東白島町の官舎で被爆し、血まみれになりながら、職員と救護に努める。入院患者を退院させていたが、負傷者らが直後から押し寄せた。

「ヒロシマ日記」の記述は、一夜のうちに16人が亡くなった極限状態、急性放射線障害による嘔吐(おうと)や下痢を赤痢とみて隔離した手探りからの治療にとどまらない。飛び交ったうわさ、降伏を聞いた患者らの鬱憤(うっぷん)、広島駅前に登場した闇市の繁盛ぶり、進駐軍とのやりとりにも及ぶ。

極限の中で死と生を共にした9月30日までの56日間の行動や心境を赤裸々に記す。「私は医者より慰者にならねばならぬと思った」と、誠実さのうちにユーモアも漂わせている。

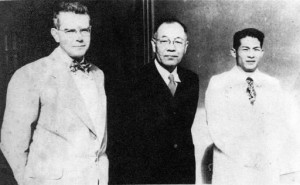

蜂谷さんは整理した日記を「広島の原爆雑話」と題し、50年11月から「逓信医学」で12回連載する。そこへ英訳が持ち込まれた。米国が設けたABCC(現放射線影響研究所)顧問だった外科医ワーナー・ウェルスさん(91年に77歳で死去)という。地元の医師たちを訪ねては積極的に交流していた。

翻訳には、助手兼通訳の月藤春雄さん(米国で2012年に89歳で死去)が協力する。英語名はニール。ロサンゼルス出身の日系2世は13歳で父の郷里、広島県府中町に家族で戻った。自らも原爆を体験した医師だった。

ウェルスさんは、52年に帰国して教授となるノースカロライナ大でも編集に取り組む。そして「私たちが人道性を発揮できなければ審判を下されるであろう」との序文を付けた「ヒロシマ・ダイアリー」を55年、大学出版局から出す。

この年はソ連も水爆実験に成功し、米ソの対立がさらに深まった。米国ではノンフィクション週間売り上げトップ10に入り、東西冷戦下の欧州でも翻訳版が続々と刷られる。計350万部が発行されたという(中国新聞58年11月15日付)。

戦災児の進学支援 「有名になっても偉ぶらず、患者に優しい病院長でした」。日本語版の校閲を手伝った元逓信病院医師、志水一郎さん(89)=姫路市=は、蜂谷さんの穏やかな人柄をしのぶ。

印税や英米でのテレビ放送の原作料は約1万ドル(当時360万円)に上った。首相給与の2カ年分に当たる額だ。それを基に「広島有隣奨学会」を57年につくり、戦災児の高校・大学進学費を無利子で貸す。計255人が受けた。

蜂谷さんは60年に脳卒中で倒れ右半身不随を患うと、今度は闘病記を著した。66年に院長を退職後は現岡山市北区富原に戻り、生家で死去。76歳だった。

富原や近隣の住民有志は2011年に顕彰碑を建立し、蜂谷さんを紹介する資料室を地元公民館で今夏までに設ける準備を進めている。

旧逓信病院外来病棟は一部が95年に被爆資料室となり、「ヒロシマ日記」の直筆原稿が展示されている。蜂谷さんの一人息子(故人)と大学の同級だった佐伯昇さん(73)=広島市南区段原南=が2000年に託した。本を持参して生家を訪ねた際、本人から譲り受けた。「忘れられつつある先生の業績をもっと知ってほしい」との思いからだった。

本社を米国に置く大手通販サイトでは「ヒロシマ・ダイアリー」への感想が今も寄せられる。「ドクター・ハチヤ」は手記と同じように海外で知られている。

(2015年2月16日朝刊掲載)

こう始まり、世界で最も刊行されたといえる原爆手記が「ヒロシマ日記」だ。1955年8月6日にノースカロライナ大から英訳出版され、原著は翌9月に朝日新聞社から出た。

赤痢とみて隔離も 筆者は、広島逓信病院長だった蜂谷道彦さん(1903~80年)。45年8月6日、病院がある現広島市中区東白島町の官舎で被爆し、血まみれになりながら、職員と救護に努める。入院患者を退院させていたが、負傷者らが直後から押し寄せた。

「ヒロシマ日記」の記述は、一夜のうちに16人が亡くなった極限状態、急性放射線障害による嘔吐(おうと)や下痢を赤痢とみて隔離した手探りからの治療にとどまらない。飛び交ったうわさ、降伏を聞いた患者らの鬱憤(うっぷん)、広島駅前に登場した闇市の繁盛ぶり、進駐軍とのやりとりにも及ぶ。

極限の中で死と生を共にした9月30日までの56日間の行動や心境を赤裸々に記す。「私は医者より慰者にならねばならぬと思った」と、誠実さのうちにユーモアも漂わせている。

蜂谷さんは整理した日記を「広島の原爆雑話」と題し、50年11月から「逓信医学」で12回連載する。そこへ英訳が持ち込まれた。米国が設けたABCC(現放射線影響研究所)顧問だった外科医ワーナー・ウェルスさん(91年に77歳で死去)という。地元の医師たちを訪ねては積極的に交流していた。

翻訳には、助手兼通訳の月藤春雄さん(米国で2012年に89歳で死去)が協力する。英語名はニール。ロサンゼルス出身の日系2世は13歳で父の郷里、広島県府中町に家族で戻った。自らも原爆を体験した医師だった。

ウェルスさんは、52年に帰国して教授となるノースカロライナ大でも編集に取り組む。そして「私たちが人道性を発揮できなければ審判を下されるであろう」との序文を付けた「ヒロシマ・ダイアリー」を55年、大学出版局から出す。

この年はソ連も水爆実験に成功し、米ソの対立がさらに深まった。米国ではノンフィクション週間売り上げトップ10に入り、東西冷戦下の欧州でも翻訳版が続々と刷られる。計350万部が発行されたという(中国新聞58年11月15日付)。

戦災児の進学支援 「有名になっても偉ぶらず、患者に優しい病院長でした」。日本語版の校閲を手伝った元逓信病院医師、志水一郎さん(89)=姫路市=は、蜂谷さんの穏やかな人柄をしのぶ。

印税や英米でのテレビ放送の原作料は約1万ドル(当時360万円)に上った。首相給与の2カ年分に当たる額だ。それを基に「広島有隣奨学会」を57年につくり、戦災児の高校・大学進学費を無利子で貸す。計255人が受けた。

蜂谷さんは60年に脳卒中で倒れ右半身不随を患うと、今度は闘病記を著した。66年に院長を退職後は現岡山市北区富原に戻り、生家で死去。76歳だった。

富原や近隣の住民有志は2011年に顕彰碑を建立し、蜂谷さんを紹介する資料室を地元公民館で今夏までに設ける準備を進めている。

旧逓信病院外来病棟は一部が95年に被爆資料室となり、「ヒロシマ日記」の直筆原稿が展示されている。蜂谷さんの一人息子(故人)と大学の同級だった佐伯昇さん(73)=広島市南区段原南=が2000年に託した。本を持参して生家を訪ねた際、本人から譲り受けた。「忘れられつつある先生の業績をもっと知ってほしい」との思いからだった。

本社を米国に置く大手通販サイトでは「ヒロシマ・ダイアリー」への感想が今も寄せられる。「ドクター・ハチヤ」は手記と同じように海外で知られている。

(2015年2月16日朝刊掲載)