伝えるヒロシマ 被爆70年 ⑫ 「紙碑」原爆手記 未来への警鐘 書き継ぐ

15年1月14日

1945年8月6日に何が起きたのか、被爆70年となる今日にも続いているのか。ヒロシマを記録し残す行為は、営々となされてきた。「原爆手記」である。言い尽くせないからこそ書き継がれてきた。あってはならない人間の体験は未来への警鐘でもある。市井の人々の手になる記録は、受け手が原爆がもたらすものを自らに問いつめなければ、うずもれたままでしかない。積み重ねられてきた「紙碑」の始まりから継承の動きを追う。(「伝えるヒロシマ」取材班)

わら半紙の表紙にムラサキツユクサを描いたのは、校旗の紫色にちなむ。県立広島一中の生徒たちが編んだ「泉 みたまの前に捧(ささ)ぐる」。被爆の翌46年8月に広島で刊行された原爆手記集である。

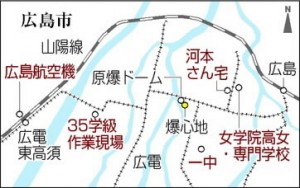

「35学級の私ら『生き残り』が級友を追悼しようと呼び掛け、原稿を集めた。100部ほどの印刷費は、学徒動員先だった広島航空機の社長に掛け合い、出してもらいました」

編さんを語るに当たり、浜田平太郎さん(84)=広島市西区田方=は自らを「生き残り」と呼んだ。「負い目がついて回った」浜田さんの半生をかけた調査によると、一中35学級(3年5組)の在籍者59人のうち42人が原爆死した。

「8月6日」、38人は市の第6次建物疎開作業現場である小網町(現中区)一帯で、4人は防空要員としていた一中(中区の国泰寺高)で被爆し倒れた。

浜田さんも前日は作業に出たが、胸を患い復学したばかり。体調を崩した中元克さん(2002年死去)と近所に住む級友に欠席届を託し、6日は作業を休んだ。それが生死を非情にも分ける結果となった。

「東和夫君を想ふ」との追悼文を寄せた須郷頼巳さん(84)=東区戸坂新町=は、自らの原爆体験を「思い出すと罪悪感を今もぬぐい切れません」という。

35学級は、古田町高須(現西区)にあった、戦闘機を造る広島航空機へ前年秋から動員され「御楯(みたて)隊」と呼ばれていた。

須郷さんは海軍予科飛行練習生の試験に合格し、級友らに見送られて7月25日、防府市の海軍通信学校へ入る。原爆投下はそこで知った。「復学しても遺族のお父さん、お母さんに顔向けできない。中元君もその気持ちが強かった」

「泉」は、35学級の犠牲者を、広島航空機へ動員された第一高女(現皆実高)の生徒を含む39人の追悼文や短歌で悼む。「御国のためわれこそ防波堤たらん」と懸命に生きたありし日をしのぶ。「うめき声の渦巻く中で誰が軍人勅諭を」と級友の最期を想像する。「真に平和な日本」の創建を霊前に誓う。

原爆手記の先駆けとなったが、浜田さんは「民主主義だといわれても皇国史観を抜け出ていなかった」とも顧みる。原爆をめぐる出版物は、連合国軍総司令部(GHQ)の厳しい監視があったが、「検閲があることを知らなかった。だから出せた」と振り返った。

現存の「泉」は、「原爆亭折ふし」(93年刊)で日本エッセイスト・クラブ賞を受けた作家中山士朗さん(84)=大分県別府市=が2008年、広島市の原爆資料館へ寄贈した1冊しか確認されていない。自身は、鶴見橋西詰め(現中区)の建物疎開作業先で熱線を浴びたが一切触れず、35学級の「逝きし友」との戦時下の語らいをつづっていた。

中山さんを訪ねると、「顔にみにくいケロイドが刻まれた自分より死んだ友の方がうらやましい。虚脱状態でした」と振り返る。過酷なまでの体験からの生を書き続けるのは、「死者の言えなかったことも記録として残す。原爆を生き抜いてきた者の務めだと思うからです」と語った。

浜田さんは、中学教諭時代は「避けていた原爆」を姉や妹の死とともに書き始め、級友の最期をまとめた「泉」第2集を12年に刊行。他校の元学徒らにも募った手記集を今夏に出す。

須郷さんは、在学時から一中遺族会の活動に携わり、電気工業会社の役員で多忙な時も高齢となった今も、生徒353人と教職員15人が亡くなった慰霊祭の世話と出席を続ける。

国家による戦争に巻き込まれ原爆で逝った死者に思いをはせる。そこから平和を、未来を考える。手記集の題名にちなめば、思いを「泉のごとく」受け継いでほしいと願うからだ。

原爆手記を読み聞くことから「あの日」を身近なものに感じる、受け継ぐ―。その営みの一つが手記を基にした朗読劇である。

広島女学院大(東区)は学校の原爆被災誌「夏雲」を、今夏も朗読上演する。女学院高女と現在の短大に当たる専門学校の生徒ら計350人が原爆の犠牲となった。多くは、広島市役所近くの建物疎開作業に動員され、また上流川町(現中区上幟町)の木造校舎で下敷きとなり亡くなった。

「夏雲」は当時の生徒や遺族、教職員が寄せた手記34編を収める。女学院教職員組合が1973年に編さんした。「高度成長に気をよくしているうちに(略)被爆者は忘れさられようとしている」(発刊の辞)危機感からだった。

以来、女学院中・高の「平和学習」で活用され、大学は2003年から「夏雲は忘れない」と題する朗読劇を始めた。同窓会や小学校でも披露。09年からは西日本のキリスト教系の学生が同大へ集う平和学習プログラムで上演している。

被爆地の学校の歴史も伝える朗読劇で、15歳の少女が燃え尽くされた自宅跡を掘り返す一節がある。

「母が死んだ、これが骨と唯々(ただただ)泣きました。せい一ぱいに泣きました。悲しいより何故(なぜ)何故死んだの、どうして家から逃げられなかったのか、バカね、お母さんも姉さんも…」

女学院高女4年だった河本(旧姓藤川)和子さん(84)=横浜市金沢区=が寄せた手記。動員先の東洋工業(現マツダ)から翌「8月7日」、学校南そばにあった鉄砲町(現中区)の自宅跡に入った。

母ヤスノさん=当時(54)=や姉正代さん=同(22)、夫の召集で戻っていた姉樋口秋江さん=同(32)、おい、めいら8人を奪われた。父は既に病死。卒業すると復員した兄のつてで建設会社などで働き、結婚して横浜市に落ち着いた。

「前向きに生きよう」。原爆の記憶は胸に封じ込めたという。授かった2男1女の子育てを生きがいにした。それでも「夏雲」への手記を依頼されるとペンを進んで執った。「二度と私のような体験を書くことがないように」との気持ちが、ためらいに勝った。

河本さんは今回求めに応じて帰郷し、朗読劇に出演する女学院大3年田中美祐さん(21)、2年柴田史織さん(19)、1年白井佳奈さん(18)と会った。柴田さんは祖父が原爆の体験があるが、他の2人は身内にはいないという。

昨夏も舞台に立った田中さんが「みんなで議論し、手記に込められた思いに近づけるよう努めています」と取り組みを紹介した。柴田さん、白井さんはうなずきながらも「あの時の熱さやにおい、想像しきれないことがたくさんあります」と、もどかしさを打ち明けた。

河本さんはじっと耳を傾け、こう語り掛けた。

「無理に想像しなくていいの。あなたたちが受け止めてくれたら、それでいいのよ。肉親や友達とつらい別れをする時代を繰り返さないように、しっかり生きて前に進んでね」

宇吹暁さん(68)=呉市焼山政畝=は、女学院大教授だった03年の初演舞台に立った。「ただ読むのとは全く異なり、自分なりの勉強や理解が試される体験でした」といい、「朗読者と聴衆がつくり出す継承にもなる」と朗読の広がりも期待する。広島・長崎3万8955編の「原爆手記掲載図書・雑誌総目録」(99年刊)を編んだ宇吹さんは、それ以降に書かれた手記の洗い出しに今取り組もうとしている。

書き継がれてきた原爆手記は、核兵器がもたらす人間的悲惨さの文字による証言である。未来への記録、記憶でもある。手に取って読み声にもする。死者をよみがえらせ、生存者の思いも受け継ぐ営みとなるだろう。

(2015年1月12日朝刊掲載)

「泉 みたまの前に捧ぐる」 1946年刊

「生き残り」 負い目胸に

わら半紙の表紙にムラサキツユクサを描いたのは、校旗の紫色にちなむ。県立広島一中の生徒たちが編んだ「泉 みたまの前に捧(ささ)ぐる」。被爆の翌46年8月に広島で刊行された原爆手記集である。

「35学級の私ら『生き残り』が級友を追悼しようと呼び掛け、原稿を集めた。100部ほどの印刷費は、学徒動員先だった広島航空機の社長に掛け合い、出してもらいました」

編さんを語るに当たり、浜田平太郎さん(84)=広島市西区田方=は自らを「生き残り」と呼んだ。「負い目がついて回った」浜田さんの半生をかけた調査によると、一中35学級(3年5組)の在籍者59人のうち42人が原爆死した。

「8月6日」、38人は市の第6次建物疎開作業現場である小網町(現中区)一帯で、4人は防空要員としていた一中(中区の国泰寺高)で被爆し倒れた。

浜田さんも前日は作業に出たが、胸を患い復学したばかり。体調を崩した中元克さん(2002年死去)と近所に住む級友に欠席届を託し、6日は作業を休んだ。それが生死を非情にも分ける結果となった。

「東和夫君を想ふ」との追悼文を寄せた須郷頼巳さん(84)=東区戸坂新町=は、自らの原爆体験を「思い出すと罪悪感を今もぬぐい切れません」という。

35学級は、古田町高須(現西区)にあった、戦闘機を造る広島航空機へ前年秋から動員され「御楯(みたて)隊」と呼ばれていた。

須郷さんは海軍予科飛行練習生の試験に合格し、級友らに見送られて7月25日、防府市の海軍通信学校へ入る。原爆投下はそこで知った。「復学しても遺族のお父さん、お母さんに顔向けできない。中元君もその気持ちが強かった」

「泉」は、35学級の犠牲者を、広島航空機へ動員された第一高女(現皆実高)の生徒を含む39人の追悼文や短歌で悼む。「御国のためわれこそ防波堤たらん」と懸命に生きたありし日をしのぶ。「うめき声の渦巻く中で誰が軍人勅諭を」と級友の最期を想像する。「真に平和な日本」の創建を霊前に誓う。

原爆手記の先駆けとなったが、浜田さんは「民主主義だといわれても皇国史観を抜け出ていなかった」とも顧みる。原爆をめぐる出版物は、連合国軍総司令部(GHQ)の厳しい監視があったが、「検閲があることを知らなかった。だから出せた」と振り返った。

現存の「泉」は、「原爆亭折ふし」(93年刊)で日本エッセイスト・クラブ賞を受けた作家中山士朗さん(84)=大分県別府市=が2008年、広島市の原爆資料館へ寄贈した1冊しか確認されていない。自身は、鶴見橋西詰め(現中区)の建物疎開作業先で熱線を浴びたが一切触れず、35学級の「逝きし友」との戦時下の語らいをつづっていた。

中山さんを訪ねると、「顔にみにくいケロイドが刻まれた自分より死んだ友の方がうらやましい。虚脱状態でした」と振り返る。過酷なまでの体験からの生を書き続けるのは、「死者の言えなかったことも記録として残す。原爆を生き抜いてきた者の務めだと思うからです」と語った。

浜田さんは、中学教諭時代は「避けていた原爆」を姉や妹の死とともに書き始め、級友の最期をまとめた「泉」第2集を12年に刊行。他校の元学徒らにも募った手記集を今夏に出す。

須郷さんは、在学時から一中遺族会の活動に携わり、電気工業会社の役員で多忙な時も高齢となった今も、生徒353人と教職員15人が亡くなった慰霊祭の世話と出席を続ける。

国家による戦争に巻き込まれ原爆で逝った死者に思いをはせる。そこから平和を、未来を考える。手記集の題名にちなめば、思いを「泉のごとく」受け継いでほしいと願うからだ。

「夏雲」 1973年刊

学生 朗読劇で追体験

原爆手記を読み聞くことから「あの日」を身近なものに感じる、受け継ぐ―。その営みの一つが手記を基にした朗読劇である。

広島女学院大(東区)は学校の原爆被災誌「夏雲」を、今夏も朗読上演する。女学院高女と現在の短大に当たる専門学校の生徒ら計350人が原爆の犠牲となった。多くは、広島市役所近くの建物疎開作業に動員され、また上流川町(現中区上幟町)の木造校舎で下敷きとなり亡くなった。

「夏雲」は当時の生徒や遺族、教職員が寄せた手記34編を収める。女学院教職員組合が1973年に編さんした。「高度成長に気をよくしているうちに(略)被爆者は忘れさられようとしている」(発刊の辞)危機感からだった。

以来、女学院中・高の「平和学習」で活用され、大学は2003年から「夏雲は忘れない」と題する朗読劇を始めた。同窓会や小学校でも披露。09年からは西日本のキリスト教系の学生が同大へ集う平和学習プログラムで上演している。

被爆地の学校の歴史も伝える朗読劇で、15歳の少女が燃え尽くされた自宅跡を掘り返す一節がある。

「母が死んだ、これが骨と唯々(ただただ)泣きました。せい一ぱいに泣きました。悲しいより何故(なぜ)何故死んだの、どうして家から逃げられなかったのか、バカね、お母さんも姉さんも…」

女学院高女4年だった河本(旧姓藤川)和子さん(84)=横浜市金沢区=が寄せた手記。動員先の東洋工業(現マツダ)から翌「8月7日」、学校南そばにあった鉄砲町(現中区)の自宅跡に入った。

母ヤスノさん=当時(54)=や姉正代さん=同(22)、夫の召集で戻っていた姉樋口秋江さん=同(32)、おい、めいら8人を奪われた。父は既に病死。卒業すると復員した兄のつてで建設会社などで働き、結婚して横浜市に落ち着いた。

「前向きに生きよう」。原爆の記憶は胸に封じ込めたという。授かった2男1女の子育てを生きがいにした。それでも「夏雲」への手記を依頼されるとペンを進んで執った。「二度と私のような体験を書くことがないように」との気持ちが、ためらいに勝った。

河本さんは今回求めに応じて帰郷し、朗読劇に出演する女学院大3年田中美祐さん(21)、2年柴田史織さん(19)、1年白井佳奈さん(18)と会った。柴田さんは祖父が原爆の体験があるが、他の2人は身内にはいないという。

昨夏も舞台に立った田中さんが「みんなで議論し、手記に込められた思いに近づけるよう努めています」と取り組みを紹介した。柴田さん、白井さんはうなずきながらも「あの時の熱さやにおい、想像しきれないことがたくさんあります」と、もどかしさを打ち明けた。

河本さんはじっと耳を傾け、こう語り掛けた。

「無理に想像しなくていいの。あなたたちが受け止めてくれたら、それでいいのよ。肉親や友達とつらい別れをする時代を繰り返さないように、しっかり生きて前に進んでね」

宇吹暁さん(68)=呉市焼山政畝=は、女学院大教授だった03年の初演舞台に立った。「ただ読むのとは全く異なり、自分なりの勉強や理解が試される体験でした」といい、「朗読者と聴衆がつくり出す継承にもなる」と朗読の広がりも期待する。広島・長崎3万8955編の「原爆手記掲載図書・雑誌総目録」(99年刊)を編んだ宇吹さんは、それ以降に書かれた手記の洗い出しに今取り組もうとしている。

書き継がれてきた原爆手記は、核兵器がもたらす人間的悲惨さの文字による証言である。未来への記録、記憶でもある。手に取って読み声にもする。死者をよみがえらせ、生存者の思いも受け継ぐ営みとなるだろう。

(2015年1月12日朝刊掲載)