伝えるヒロシマ ⑦ 原爆記録写真 務め…葛藤のシャッター

14年8月5日

原爆記録写真は、核兵器が使われたら人間がどうなるかを伝える「歴史の証言者」でもある。1945年8月6日に米軍が投下した広島原爆については、日本側の計57人が同年末までに少なくとも2571枚を撮った。とりわけ、松重美人(まつしげ・よしと)さん(1913~2005年)と尾糠政美(おぬか・まさみ)さん(1921~2011年)の写真は、惨禍の実態を直後に収めた歴史的な記録である。未曽有の事態の中でどのように撮ったのか、撮影者の軌跡とともに追う。(「伝えるヒロシマ」取材班)

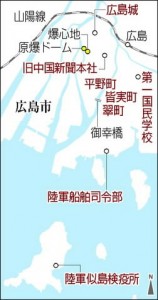

松重美人さんは、45年8月6日朝を広島城跡に構える中国軍管区司令部で迎え、翠町(現南区西翠町)の自宅兼理髪店へ戻った。前年に中国新聞社写真部へ正式に採用され、司令部報道班にも所属していた。

「生き運があったから撮れた」。壊滅した広島デルタで当日の市民や動員学徒たちの生々しい姿をカメラに唯一収めた。5枚の撮影に至る直前の行動に触れて晩年、後輩の記者にそう述懐したことがある。

自宅で朝食を済ませ、自転車で出勤する途中に便所へ行きたくなり、御幸橋の手前で引き返した。上流川町(現中区胡町)にあった本社へ向かっていたら生きていなかっただろう。

爆心地から南東に約2・7キロの自宅で被爆した直後からを、連合国軍総司令部(GHQ)の占領が明けた52年に出た写真集「原爆第1号 ヒロシマの記録写真」でこう述べていた。

「はつと気がつき腰に手をやつてみると写真機は腰にぶらさがつていた」。愛用の写真機マミヤシックスを「務めて腰の革バンドにくくりつけるようにしていた」。それは「万一の場合の職業意識」と「家財といえば、カメラが一番高価だつたから」という。運よくカメラも無傷だったので撮ることができたのだ。

撮影は爆心地から約2・2キロの御幸橋西詰めで始める。その時の思いを「原爆第1号」から再び引く。

「この世の人間とは思えぬ者ばかりが何十人もうめき泣いたりしている(略)憤激と悲しみのうちに二枚目のシヤツターを切るとき、涙でフアインダーがくもつていたのをいまも脳裏のどこかにはつきりと記憶している」

松重さんの妻スミエさん(98)に代わり、長女の井下加代さん(71)=三次市=は素顔をこう語る。「家でも声を荒らげることはありませんでした」。氏を知る写真部OBらも「やおい人だった」と異口同音にいう。それが冷徹な記録者になることを阻んだ。

午後からは爆心地近くの紙屋町(現中区)に入る。路面電車の残骸の中で「乗車時のそのままの姿と想像される数十人の折り重なる焼死体」を目撃した。だが「あまりにもむごい惨状に」「シャッターを切らなかった」。被爆しながら取材に努めた記者たちと80年に出した新聞「広島特報」でも葛藤を率直に記している。

被爆当日に5枚の写真を撮った後は、広島をいったん離れる。妻は次女を身ごもり、めいがけがを負って運ばれてきたからだ。両親と長女を疎開させていた愛媛県・大三島に向かった。

「世紀の記録写真」。その見出しで御幸橋の惨状を収めた2枚が初めて掲載されたのは、中国新聞の別会社が発行した「夕刊ひろしま」46年7月6日付だ。「米誌が全世界へ紹介」と「ライフ」に言及しているが、同誌が「全米で初めて公開」と載せたのは52年9月29日号である。

初掲載はGHQが原爆被害の報道を検閲した占領期。記事の内容は、それをかいくぐるための苦肉の策だったともみられる。

国内外で紹介された52年以降、御幸橋の惨状はヒロシマの代表的な記録写真となる。松重さんは69年に定年退職後は、米国やソ連でも証言をした。「広島原爆被災撮影者の会」を78年につくり、20人から285枚を収集。広島市の原爆資料館に全プリントを寄託した。

証言は、腎不全に苦しみ人工透析を受けながらも最期まで続けた。長女の加代さんが体調を案じて止めると、「わしの務めじゃけえ」と答えたという。

今回、松重さんの証言内容をたどると、81年に広島市で開かれた「軍縮と安全保障に関する独立委員会」(通称パルメ委員会)でこうも語っていた。

「私が写した5枚の写真や、現在残っている数千枚の原爆写真でも本当の原爆の恐ろしさを語ることはできない」。生き残った者としての叫びに違いない。

GHQの占領統治が終わり、日本が主権を回復した年の夏、「原爆被害の初公開」と表紙に刷った「アサヒグラフ」52年8月6日号は異例の増刷を重ねた。約70万部を発行したという。

特集冒頭には、全身やけどの兵士や背中が焼けただれた女性と3枚の壮絶な写真が並ぶ。撮影者名は記載されていないが、いずれも尾糠政美さんが撮ったものだ。宇品町(現南区)に拠点を置いた、陸軍船舶司令部写真班員だった。

現在の島根県邑南町に生まれ、三次市の写真館に勤めた。写真班員となったのは41年。南太平洋の戦場にも送られ、生きて帰った。

45年8月6日朝は、船舶司令部が入る宇品凱旋(がいせん)館の前庭で訓示を受けていた。「突然、強烈な黄色い光が目の前に広がり、ドンと腹にこたえる轟音(ごうおん)が伝わった」。「広島原爆戦災誌」第5巻資料編(市が71年刊)に「被爆広島の写真記録者たち」として氏の証言も収められている。

上官の命令から当日は、皆実町(現南区)に住む母マキノさん=当時(60)=を捜しに向かう。家に人影はなく、平野町(現中区)の姉宅を目指すが、火炎で入れなかった。「ブーゲンビル島の戦線で、多くの悲惨な場面を見てきたが、それどころでない惨状である」と振り返っている。

撮影は7日に命じられた。沖合の似島で「軍医の指示により、焼けただれた負傷者や一カ所に集められた死体などを次々と撮影した」。似島検疫所は臨時野戦病院となっていた。

軍命で撮影に当たった胸のうちを明かしたビデオがある。広島平和文化センターが85年に収録した。松重美人さんの呼び掛けで撮影者8人が集まり、尾糠さんも出席していた。

「命令だけれど躊躇(ちゅうちょ)した。写すのに(重傷の相手と)目が合う。動転して写す気になれんのです。すると軍医が写せと言う。兵士の腹巻きを取って焼けていない状況も撮った。しかし、視線が合った時は申し訳なくて…」

キャビネ暗箱やマミヤシックス、ライカを使った撮影は、7日以降も続いた。翌日は憲兵隊と比治山や段原(現南区)などの救護所を回った。広島赤十字病院、福屋百貨店(現中区)などでも撮影したという。その道々、母を捜したが行方は分からなかった。

被爆のすさまじさを記録したネガフィルムは、終戦になると一転した軍命に遭う。機密書類などと一緒に焼却となったのだ。

だが、写真班同僚の川原四儀さん(72年に49歳で死去)が23枚のプリントをひそかに残した。陸軍省から14日調査に入った軍医御園生圭輔さん(95年に82歳で死去)が、写真班撮影の52枚を保管した。これらオリジナル写真の現存は2005年に確認された。

尾糠さんは、戦後は郷里隣の島根県川本町で写真館を開き、家庭を持った。その「オヌカ写真館」は長男英紀さん(64)が受け継ぐ。

「父は広島でのことは家族にはあらたまって語りませんでした」。幼いころから目にしたのは、地元で暮らす人たちの結婚や七五三と人生の節目を黙々と撮る姿だという。

原爆の記録者として進んで名乗ることはなかったが、「広島原爆被災撮影者の会」が78年にできると参加した。90年代には地元小学校の求めで子どもたちに証言もした。

遺骨すら見つけられなかった母を悼み、毎年8月6日は広島市の平和記念式典への参列を晩年まで続けた。被爆50年の厚生省被爆者実態調査で、撮影と母を捜して見た広島の惨状をこう記していた。

「兵隊さん水下さい。苦しい苦しいと訴える少年の姿、半裸の女学生、無残な姿の被爆者。ファインダーを通して見るとき、いつもの冷静さではいられなかった」。そして「母の名を叫び続けたがついに見当たらなかった」「母は私の身代わりになったと思われる」と結んでいた。

(2014年8月4日朝刊掲載)

松重美人さん 撮影・45年8月6日

数千枚でも本当の恐ろしさを語ることはできない

松重美人さんは、45年8月6日朝を広島城跡に構える中国軍管区司令部で迎え、翠町(現南区西翠町)の自宅兼理髪店へ戻った。前年に中国新聞社写真部へ正式に採用され、司令部報道班にも所属していた。

「生き運があったから撮れた」。壊滅した広島デルタで当日の市民や動員学徒たちの生々しい姿をカメラに唯一収めた。5枚の撮影に至る直前の行動に触れて晩年、後輩の記者にそう述懐したことがある。

自宅で朝食を済ませ、自転車で出勤する途中に便所へ行きたくなり、御幸橋の手前で引き返した。上流川町(現中区胡町)にあった本社へ向かっていたら生きていなかっただろう。

爆心地から南東に約2・7キロの自宅で被爆した直後からを、連合国軍総司令部(GHQ)の占領が明けた52年に出た写真集「原爆第1号 ヒロシマの記録写真」でこう述べていた。

「はつと気がつき腰に手をやつてみると写真機は腰にぶらさがつていた」。愛用の写真機マミヤシックスを「務めて腰の革バンドにくくりつけるようにしていた」。それは「万一の場合の職業意識」と「家財といえば、カメラが一番高価だつたから」という。運よくカメラも無傷だったので撮ることができたのだ。

撮影は爆心地から約2・2キロの御幸橋西詰めで始める。その時の思いを「原爆第1号」から再び引く。

「この世の人間とは思えぬ者ばかりが何十人もうめき泣いたりしている(略)憤激と悲しみのうちに二枚目のシヤツターを切るとき、涙でフアインダーがくもつていたのをいまも脳裏のどこかにはつきりと記憶している」

松重さんの妻スミエさん(98)に代わり、長女の井下加代さん(71)=三次市=は素顔をこう語る。「家でも声を荒らげることはありませんでした」。氏を知る写真部OBらも「やおい人だった」と異口同音にいう。それが冷徹な記録者になることを阻んだ。

午後からは爆心地近くの紙屋町(現中区)に入る。路面電車の残骸の中で「乗車時のそのままの姿と想像される数十人の折り重なる焼死体」を目撃した。だが「あまりにもむごい惨状に」「シャッターを切らなかった」。被爆しながら取材に努めた記者たちと80年に出した新聞「広島特報」でも葛藤を率直に記している。

被爆当日に5枚の写真を撮った後は、広島をいったん離れる。妻は次女を身ごもり、めいがけがを負って運ばれてきたからだ。両親と長女を疎開させていた愛媛県・大三島に向かった。

「世紀の記録写真」。その見出しで御幸橋の惨状を収めた2枚が初めて掲載されたのは、中国新聞の別会社が発行した「夕刊ひろしま」46年7月6日付だ。「米誌が全世界へ紹介」と「ライフ」に言及しているが、同誌が「全米で初めて公開」と載せたのは52年9月29日号である。

初掲載はGHQが原爆被害の報道を検閲した占領期。記事の内容は、それをかいくぐるための苦肉の策だったともみられる。

国内外で紹介された52年以降、御幸橋の惨状はヒロシマの代表的な記録写真となる。松重さんは69年に定年退職後は、米国やソ連でも証言をした。「広島原爆被災撮影者の会」を78年につくり、20人から285枚を収集。広島市の原爆資料館に全プリントを寄託した。

証言は、腎不全に苦しみ人工透析を受けながらも最期まで続けた。長女の加代さんが体調を案じて止めると、「わしの務めじゃけえ」と答えたという。

今回、松重さんの証言内容をたどると、81年に広島市で開かれた「軍縮と安全保障に関する独立委員会」(通称パルメ委員会)でこうも語っていた。

「私が写した5枚の写真や、現在残っている数千枚の原爆写真でも本当の原爆の恐ろしさを語ることはできない」。生き残った者としての叫びに違いない。

尾糠政美さん 撮影・45年8月7日~

命令だけれど躊躇した。視線が合った時申し訳なく

GHQの占領統治が終わり、日本が主権を回復した年の夏、「原爆被害の初公開」と表紙に刷った「アサヒグラフ」52年8月6日号は異例の増刷を重ねた。約70万部を発行したという。

特集冒頭には、全身やけどの兵士や背中が焼けただれた女性と3枚の壮絶な写真が並ぶ。撮影者名は記載されていないが、いずれも尾糠政美さんが撮ったものだ。宇品町(現南区)に拠点を置いた、陸軍船舶司令部写真班員だった。

現在の島根県邑南町に生まれ、三次市の写真館に勤めた。写真班員となったのは41年。南太平洋の戦場にも送られ、生きて帰った。

45年8月6日朝は、船舶司令部が入る宇品凱旋(がいせん)館の前庭で訓示を受けていた。「突然、強烈な黄色い光が目の前に広がり、ドンと腹にこたえる轟音(ごうおん)が伝わった」。「広島原爆戦災誌」第5巻資料編(市が71年刊)に「被爆広島の写真記録者たち」として氏の証言も収められている。

上官の命令から当日は、皆実町(現南区)に住む母マキノさん=当時(60)=を捜しに向かう。家に人影はなく、平野町(現中区)の姉宅を目指すが、火炎で入れなかった。「ブーゲンビル島の戦線で、多くの悲惨な場面を見てきたが、それどころでない惨状である」と振り返っている。

撮影は7日に命じられた。沖合の似島で「軍医の指示により、焼けただれた負傷者や一カ所に集められた死体などを次々と撮影した」。似島検疫所は臨時野戦病院となっていた。

軍命で撮影に当たった胸のうちを明かしたビデオがある。広島平和文化センターが85年に収録した。松重美人さんの呼び掛けで撮影者8人が集まり、尾糠さんも出席していた。

「命令だけれど躊躇(ちゅうちょ)した。写すのに(重傷の相手と)目が合う。動転して写す気になれんのです。すると軍医が写せと言う。兵士の腹巻きを取って焼けていない状況も撮った。しかし、視線が合った時は申し訳なくて…」

キャビネ暗箱やマミヤシックス、ライカを使った撮影は、7日以降も続いた。翌日は憲兵隊と比治山や段原(現南区)などの救護所を回った。広島赤十字病院、福屋百貨店(現中区)などでも撮影したという。その道々、母を捜したが行方は分からなかった。

被爆のすさまじさを記録したネガフィルムは、終戦になると一転した軍命に遭う。機密書類などと一緒に焼却となったのだ。

だが、写真班同僚の川原四儀さん(72年に49歳で死去)が23枚のプリントをひそかに残した。陸軍省から14日調査に入った軍医御園生圭輔さん(95年に82歳で死去)が、写真班撮影の52枚を保管した。これらオリジナル写真の現存は2005年に確認された。

尾糠さんは、戦後は郷里隣の島根県川本町で写真館を開き、家庭を持った。その「オヌカ写真館」は長男英紀さん(64)が受け継ぐ。

「父は広島でのことは家族にはあらたまって語りませんでした」。幼いころから目にしたのは、地元で暮らす人たちの結婚や七五三と人生の節目を黙々と撮る姿だという。

原爆の記録者として進んで名乗ることはなかったが、「広島原爆被災撮影者の会」が78年にできると参加した。90年代には地元小学校の求めで子どもたちに証言もした。

遺骨すら見つけられなかった母を悼み、毎年8月6日は広島市の平和記念式典への参列を晩年まで続けた。被爆50年の厚生省被爆者実態調査で、撮影と母を捜して見た広島の惨状をこう記していた。

「兵隊さん水下さい。苦しい苦しいと訴える少年の姿、半裸の女学生、無残な姿の被爆者。ファインダーを通して見るとき、いつもの冷静さではいられなかった」。そして「母の名を叫び続けたがついに見当たらなかった」「母は私の身代わりになったと思われる」と結んでいた。

(2014年8月4日朝刊掲載)