[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 消えぬ思慕 奪われた家族 89歳 島本幸昭さんの苦難

25年2月13日

毎日、仏間のモノクロ写真に目がいく。父母と妹、それに小学生の自分がこちらを見つめる。兵庫県川西市の元音楽教諭、島本幸昭(よしあき)さんは今月、89歳の誕生日を迎えた。いくつになっても、原爆に奪われた家族への思慕は消えない。一緒に暮らした日々はあまりに短く、でも幸せだった。「愛されていた。そう思いますね」

父久夫さんは大手建設会社に勤務。教育熱心ながらユーモアがあり、よく笑わせてくれた。音楽好きでマンドリンが上手だった。1945年春、小学4年だった島本さんが広島県北の寺に疎開すると、毎週のように手紙をくれた。早く読ませてやりたい、と思ったのか。いつも速達だった。

母静子さんと4歳下の妹圭子さんは6月、寺へ会いに来てくれた。食糧難の時代。母は自ら摘んだ赤い木の実を弁当箱に詰めてきた。島本さんと幼い妹が頰張る姿に目を細め、自らは一粒も口にしなかった。初めて知った、ユスラウメの甘酸っぱい味。今も忘れない。

しかし、8月6日を境に連絡は途絶える。友達には次々に迎えが現れた。義理の叔母がやっと来てくれたのは、その年の冬。9歳の少年には過酷過ぎる「原爆孤児」としての人生が始まった。

◇

施設の生活になじめず

「同じ人生をもう一度やるのは嫌です」と、兵庫県川西市の島本幸昭(よしあき)さん(89)は言い切る。広島原爆に父母と妹を奪われ、9歳で孤児になった。親戚や里親の元、施設、農家への住み込み…。広島県内を転々としながら苦学した10代は、本当につらかった。

ただ、死のうと考えたことは一度もないという。「両親は私を生かしたくて疎開させたんです」。親の願いを無にすまいと、必死に戦後を生きてきた。

島本さんは大阪で生まれた。両親はともに広島市出身だが、父久夫さんは転勤が多かった。妹圭子さんは、当時の赴任先だった満州(現中国東北部)・新京の生まれだ。

日米開戦時、一家は再び大阪にいた。戦況が悪化した1944年春、島本さんがまず広島市の母静子さんの里へ疎開。後に母と妹も合流し、榎町(現中区)の持ち家に移る。つかの間、45年春に今度は学童集団疎開が始まった。

行き先は板木村(現三次市)。またも家族と引き離された島本さんにとって、九州に赴任していた父と、広島の母からの手紙が心の支えだった。

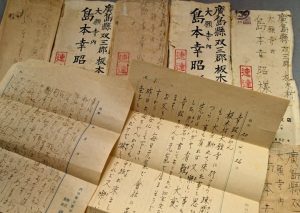

「四人で一緒に生活が出来る様になるのは何時でせうかね。皆なで其(そ)の日が来るのを楽しみに待ちませう」(父)

「寝冷をしない様に注意して身体を大切にして先生の教をよく守って亦(また)いつか会へる日を楽しみにしてゐて下さい」(母)

しかし、その日が来ることはなかった。冬になり、やっと迎えに来てくれた義理の叔母と鈴張村(現安佐北区)の寺へ。3人の遺骨と対面した。いずれも被爆後に運び込まれ、父は8月24日、母は26日、妹は9月2日に亡くなったらしい。

島本さんは、最後に息を引き取った妹がふびんでならなかった。「両親の死後、1人で生かされた時間を思うと…。まだ5歳。キャラメルの味も知らずに逝ったんです」

自らも独りになった。叔母は召集された夫を亡くし、養うべき実子がいた。47年秋、島本さんは五日市町(現佐伯区)の広島戦災児育成所に入る。

仏教者の故山下義信氏が開いた孤児の受け入れ施設。島本さんは「小さな建物が点在し、7、8人ずつが寝食を共にしていた」と記憶する。自身が最初にあてがわれたのは所内の寺の本堂。朝の清掃後、約80人が集まって読経するのが日課だった。頭にケロイドがあったり、片目を失っていたりと、被爆の傷を負った子どももいた。

新しい生活には、なかなかなじめなかった。何より、叔母の元から通った広島高等師範学校付属小(現広島大付属小)に未練があった。「試験を経て編入してね。今思えば、おごっていた。『僕は落ちぶれたんだ』みたいな思いにさいなまれていました」

その分、負けん気が膨らみ、いつしか大学進学を志すようになった。学びを深め、ひとかどの人間に―。それは教育熱心だった父の教えでもあった。

島本さんの手元には、育成所から地元の高校に通い始めた頃の日記が残る。「大学への道なのだ。なまける事が出来ようか。負けるものか、親のある子供に。ちくしょう。やるぞ。絶対にやるぞ」

その頃の島本さんには、将来の夢を支えてくれる人たちもいた。(編集委員・田中美千子)

(2025年2月13日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 島本幸昭さん(後編) 支えられて苦学 大学へ

父久夫さんは大手建設会社に勤務。教育熱心ながらユーモアがあり、よく笑わせてくれた。音楽好きでマンドリンが上手だった。1945年春、小学4年だった島本さんが広島県北の寺に疎開すると、毎週のように手紙をくれた。早く読ませてやりたい、と思ったのか。いつも速達だった。

母静子さんと4歳下の妹圭子さんは6月、寺へ会いに来てくれた。食糧難の時代。母は自ら摘んだ赤い木の実を弁当箱に詰めてきた。島本さんと幼い妹が頰張る姿に目を細め、自らは一粒も口にしなかった。初めて知った、ユスラウメの甘酸っぱい味。今も忘れない。

しかし、8月6日を境に連絡は途絶える。友達には次々に迎えが現れた。義理の叔母がやっと来てくれたのは、その年の冬。9歳の少年には過酷過ぎる「原爆孤児」としての人生が始まった。

◇

島本幸昭さん(前編) 父母も妹も… 9歳で孤児に

施設の生活になじめず

「同じ人生をもう一度やるのは嫌です」と、兵庫県川西市の島本幸昭(よしあき)さん(89)は言い切る。広島原爆に父母と妹を奪われ、9歳で孤児になった。親戚や里親の元、施設、農家への住み込み…。広島県内を転々としながら苦学した10代は、本当につらかった。

ただ、死のうと考えたことは一度もないという。「両親は私を生かしたくて疎開させたんです」。親の願いを無にすまいと、必死に戦後を生きてきた。

島本さんは大阪で生まれた。両親はともに広島市出身だが、父久夫さんは転勤が多かった。妹圭子さんは、当時の赴任先だった満州(現中国東北部)・新京の生まれだ。

日米開戦時、一家は再び大阪にいた。戦況が悪化した1944年春、島本さんがまず広島市の母静子さんの里へ疎開。後に母と妹も合流し、榎町(現中区)の持ち家に移る。つかの間、45年春に今度は学童集団疎開が始まった。

行き先は板木村(現三次市)。またも家族と引き離された島本さんにとって、九州に赴任していた父と、広島の母からの手紙が心の支えだった。

「四人で一緒に生活が出来る様になるのは何時でせうかね。皆なで其(そ)の日が来るのを楽しみに待ちませう」(父)

「寝冷をしない様に注意して身体を大切にして先生の教をよく守って亦(また)いつか会へる日を楽しみにしてゐて下さい」(母)

しかし、その日が来ることはなかった。冬になり、やっと迎えに来てくれた義理の叔母と鈴張村(現安佐北区)の寺へ。3人の遺骨と対面した。いずれも被爆後に運び込まれ、父は8月24日、母は26日、妹は9月2日に亡くなったらしい。

島本さんは、最後に息を引き取った妹がふびんでならなかった。「両親の死後、1人で生かされた時間を思うと…。まだ5歳。キャラメルの味も知らずに逝ったんです」

自らも独りになった。叔母は召集された夫を亡くし、養うべき実子がいた。47年秋、島本さんは五日市町(現佐伯区)の広島戦災児育成所に入る。

仏教者の故山下義信氏が開いた孤児の受け入れ施設。島本さんは「小さな建物が点在し、7、8人ずつが寝食を共にしていた」と記憶する。自身が最初にあてがわれたのは所内の寺の本堂。朝の清掃後、約80人が集まって読経するのが日課だった。頭にケロイドがあったり、片目を失っていたりと、被爆の傷を負った子どももいた。

新しい生活には、なかなかなじめなかった。何より、叔母の元から通った広島高等師範学校付属小(現広島大付属小)に未練があった。「試験を経て編入してね。今思えば、おごっていた。『僕は落ちぶれたんだ』みたいな思いにさいなまれていました」

その分、負けん気が膨らみ、いつしか大学進学を志すようになった。学びを深め、ひとかどの人間に―。それは教育熱心だった父の教えでもあった。

島本さんの手元には、育成所から地元の高校に通い始めた頃の日記が残る。「大学への道なのだ。なまける事が出来ようか。負けるものか、親のある子供に。ちくしょう。やるぞ。絶対にやるぞ」

その頃の島本さんには、将来の夢を支えてくれる人たちもいた。(編集委員・田中美千子)

(2025年2月13日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 島本幸昭さん(後編) 支えられて苦学 大学へ