[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 島本幸昭さん(後編) 支えられて苦学 大学へ

25年2月14日

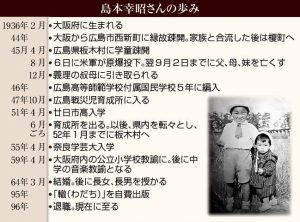

原爆に家族を奪われ、孤児となった元音楽教諭の島本幸昭(よしあき)さん(89)=兵庫県川西市。今の広島市佐伯区にあった広島戦災児育成所で過ごした中学生時代、「母」と慕う人に巡り合っていた。

米アイダホ州のビッキー・ゼイザーさんという。米文芸誌主筆ノーマン・カズンズ氏の提唱で、国内外から原爆孤児に養育費を送った「精神養子」運動に参加。日米の支援団体を介した「縁組」の相手が、島本さんだった。

市公文書館(中区)に2人がやりとりした手紙が残る。育成所の関連資料に交じっていた。1通目はゼイザーさんから。「ハンサムな少年の写真が届きました。手紙を書いたり、教育を受ける手助けができたりすると思うとうれしい」とある。1950年3月11日付。当時34歳の独身女性で、ラジオ局に勤めていた。

島本さんは問われるままに、施設の様子や趣味を手紙に記した。音楽に興味があると伝えると、51年1月、米国から大きな包みが届いた。日記にこう記す。「バイオリンが養母より来る。感慨無量だ。なんて幸せなんだろう。やさしい母様、とうとう私の無理を聞きとゞけて下さった」

学外でバイオリンの個人指導も受けたという。中学の音楽教諭の計らいだった。「費用も先生が持ってくれたんだと思う。心ある人たちに育ててもらいました」

しかし、高校進学直後にゼイザーさんたちとの交流は途絶える。島本さんは所内の人間関係に悩み、心を許していた唯一の職員が育成所を去ると、自らも51年半ばに退所。広島県内を転々とすることになった。

最初に身を寄せた里親とは仲たがいし、児童相談所へ。一時保護所を出ると、学童疎開中に縁ができた県北の農家に足が向き、住み込みで働きながら定時制高校に通うことになる。とはいえ、くわを握ったこともない。脚には農具で腱(けん)を切った痕が今も残る。仕事は厳しく、傷が十分に癒えないまま、田んぼに入れられたのだという。

それでも進学の夢は諦めなかった。夜は馬小屋の明かりの下、教材を開いた。受験前は村の空き家を借り、農作業で家賃を稼ぎながら猛勉強。55年春に、奈良学芸大(現奈良教育大)に進んだ。

「人生がやっと安定し出した」と島本さん。ただ、職業選択は限られたという。教員なら奨学金は返済不要。「民間と違って、親がいなくても対等に扱われる」とも考え、幼い頃の幸せな思い出が残る大阪で公立小中学校の教員に。37年勤め上げた。

一方、広島の記憶から長く目を背けてきた。向き合わせてくれたのは、幼稚園教員の妻との間に授かった娘と息子の存在。上の子が小学4年になった頃、同じ年に孤児となった過去を教員仲間の同人誌につづり始める。被爆50年の95年、「轍(わだち)」と題して自費出版も果たした。

原爆にゆがめられた半生。同じ轍(てつ)は誰にも踏ませたくない。「なのに日本は被害届も出さず、加害者が持つ核という刃物の陰に隠れている」と島本さんは憂う。過去を語るのは今でもつらいが、「遺言を残すつもり」で、取材を受けてくれたのだという。

家族の写真や手紙とともに、大事にしているものがもう一つある。父が44年に買い求め、広島の自宅に飾っていた柱時計。原爆投下時は郊外の親戚に預けてあった。一度は高校時代に世話になった農家に譲ったが、三十余年後にふと思い立ち、引き取らせてもらった。家族と生きた日々の証し。今も島本さんのそばで、優しく時を刻む。(編集委員・田中美千子)

(2025年2月14日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 消えぬ思慕 奪われた家族 89歳 島本幸昭さんの苦難

米アイダホ州のビッキー・ゼイザーさんという。米文芸誌主筆ノーマン・カズンズ氏の提唱で、国内外から原爆孤児に養育費を送った「精神養子」運動に参加。日米の支援団体を介した「縁組」の相手が、島本さんだった。

市公文書館(中区)に2人がやりとりした手紙が残る。育成所の関連資料に交じっていた。1通目はゼイザーさんから。「ハンサムな少年の写真が届きました。手紙を書いたり、教育を受ける手助けができたりすると思うとうれしい」とある。1950年3月11日付。当時34歳の独身女性で、ラジオ局に勤めていた。

島本さんは問われるままに、施設の様子や趣味を手紙に記した。音楽に興味があると伝えると、51年1月、米国から大きな包みが届いた。日記にこう記す。「バイオリンが養母より来る。感慨無量だ。なんて幸せなんだろう。やさしい母様、とうとう私の無理を聞きとゞけて下さった」

学外でバイオリンの個人指導も受けたという。中学の音楽教諭の計らいだった。「費用も先生が持ってくれたんだと思う。心ある人たちに育ててもらいました」

しかし、高校進学直後にゼイザーさんたちとの交流は途絶える。島本さんは所内の人間関係に悩み、心を許していた唯一の職員が育成所を去ると、自らも51年半ばに退所。広島県内を転々とすることになった。

最初に身を寄せた里親とは仲たがいし、児童相談所へ。一時保護所を出ると、学童疎開中に縁ができた県北の農家に足が向き、住み込みで働きながら定時制高校に通うことになる。とはいえ、くわを握ったこともない。脚には農具で腱(けん)を切った痕が今も残る。仕事は厳しく、傷が十分に癒えないまま、田んぼに入れられたのだという。

それでも進学の夢は諦めなかった。夜は馬小屋の明かりの下、教材を開いた。受験前は村の空き家を借り、農作業で家賃を稼ぎながら猛勉強。55年春に、奈良学芸大(現奈良教育大)に進んだ。

「人生がやっと安定し出した」と島本さん。ただ、職業選択は限られたという。教員なら奨学金は返済不要。「民間と違って、親がいなくても対等に扱われる」とも考え、幼い頃の幸せな思い出が残る大阪で公立小中学校の教員に。37年勤め上げた。

一方、広島の記憶から長く目を背けてきた。向き合わせてくれたのは、幼稚園教員の妻との間に授かった娘と息子の存在。上の子が小学4年になった頃、同じ年に孤児となった過去を教員仲間の同人誌につづり始める。被爆50年の95年、「轍(わだち)」と題して自費出版も果たした。

原爆にゆがめられた半生。同じ轍(てつ)は誰にも踏ませたくない。「なのに日本は被害届も出さず、加害者が持つ核という刃物の陰に隠れている」と島本さんは憂う。過去を語るのは今でもつらいが、「遺言を残すつもり」で、取材を受けてくれたのだという。

家族の写真や手紙とともに、大事にしているものがもう一つある。父が44年に買い求め、広島の自宅に飾っていた柱時計。原爆投下時は郊外の親戚に預けてあった。一度は高校時代に世話になった農家に譲ったが、三十余年後にふと思い立ち、引き取らせてもらった。家族と生きた日々の証し。今も島本さんのそばで、優しく時を刻む。(編集委員・田中美千子)

(2025年2月14日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 証言者たち] 消えぬ思慕 奪われた家族 89歳 島本幸昭さんの苦難