[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1945.8.6~2025 1960年8月 原爆ドーム保存運動 始まる

25年4月6日

「目から消える物は心からも消える」

親や友の犠牲 風化させない

米軍による原爆投下から15年となる1960年夏、広島市中心部で朽ちていく原爆ドームをいつまでも残そうと、子どもたちが動き始めた。復興が進む街で、一人の少女の白血病による死がきっかけだった。当初は国民的うねりとなった原水爆禁止運動はこの頃、政党色が強まり、路線対立が先鋭化。世界の核軍拡・拡散も歯止めがかからぬままだった。核兵器がもたらした惨禍の記憶を風化させぬ活動が重みを増していく。(山下美波、下高充生、編集委員・水川恭輔)

折鶴の会が募金・署名活動 若者の熱意 賛同広がる

「広島折鶴の会」が原爆ドーム保存運動を始めた1960年8月。府中中(広島県府中町)3年だった三村正弘さん(79)=広島市西区=も同世代の仲間と街頭に立ち、声を張り上げた。「募金、署名をお願いします。原爆ドームを残しましょう」

45年10月生まれで当時14歳。8月6日、父は広島駅近くで原爆に遭っていた。母も住んでいた温品村(現東区)から実家の安否確認のため7日に入市し、おなかの中の三村さんと共に被爆した。両親は60年春、がんのため相次いで入院した。

「折鶴の会に入ったきっかけは父への慰問です」。会員たちは日頃から広島原爆病院(現中区)の患者を見舞っており、胃がんを患い「原爆症」と認定されて入院した三村さんの父も元気づけた。願いかなわず6月に帰らぬ人となると、葬儀にも参列した。

程なくして、三村さんは折鶴の会世話人の河本一郎さんの誘いで入会する。別の病院で寝たきり状態の母を、叔母と交代で泊まり込みで世話しており「一番苦しい時期、心の居場所になったのが折鶴の会でした」。

入院患者を和ませる花壇作り、小遣いを出し合って買った食べ物の差し入れ…。原爆病院での子どもなりの被爆者救援などが主な活動だった会は、5月の集会で読まれたドームに関する楮山(かじやま)ヒロ子さんの日記に触発されていた。

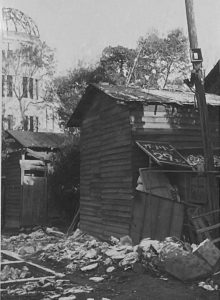

三村さんもまた「中学生だったので感覚的でしたが、ドームを残すべきだと思っていました」と言う。そばにある河本さんのバラックを訪れるたびに目に入り、「当時は大きくて恐ろしいという印象。草がボーボーで倒れそうで」。11月に母を見送った後も、保存のため街頭に立った。

「自然に」発言も

この頃、ドームを管理する市の浜井信三市長は、費用がかかる保存工事に消極的で「自然に壊れてもよい」と述べたこともあった。折鶴の会が67年に発行した冊子「爆心地」によれば「私達は、亡くなられた方の事がこのように『自然に』忘れられてしまうのではないかと不安を感じました」。署名用紙には「目から消える物は心からも消える」と印字していた。

河本さんは会の目的に「亡き人々の心を忘れない」、約束事に「特定の政党、宗教、職業等の宣伝の場、また遊びの場としてはならない」などと掲げた。地道な積み重ねが賛同を広げていく。

6600万円が集まる

保存へ具体的な動きが加速したのは署名を始めて4年後の64年。この年の12月、分裂した二つの原水爆禁止広島県協議会を含む11団体が市にドーム保存を要望した。66年7月には市議会が「永久保存」を全会一致で決議した。

市は11月、工事費を賄う募金を開始。浜井市長が自ら寄付を集めるために都内の街頭に立った。後に、「原爆ドームはどうしても保存しなければいけないと、私の心を大きく動かしたのは、あの子たちの真剣な動きだった」(67年8月1日付本紙)と振り返る。目標の4千万円を大きく超える約6600万円が国内外から集まり、67年4月に第1回保存工事が始まった。

--------------------

存廃 揺れた市民

「記念」「戦争のいましめ」「惨事思い出したくない」

原爆ドームは1915年4月5日、チェコ出身の建築家ヤン・レツルの設計で広島県物産陳列館として建った。県産業奨励館に改称後、45年8月6日に東南約160メートルの島病院の上空で原爆がさく裂。大破した残骸が姿をとどめ、存廃を巡る市民の賛否は割れた。

被爆を体験した500人に市は49年10月、存廃を問うアンケートを実施。428人から回答を得て、結果は「保存を望む」62%、「取り払いたい」35%だった。保存理由は「記念のため」が50・4%で最多。「戦争のいましめ」が40%で続いた。撤去理由は「惨事を思い出したくない」が60・9%を占めた。

市は同年の平和記念公園の設計コンペの際、予定地内にあるドームの保存方針を提示。1等に選ばれた建築家の丹下健三氏のグループの案もドームを公園景観のシンボルに位置づけていた。ただ、浜井信三市長は51年8月6日付本紙の座談会では遺構保存の難しさに触れ、「金をかけさせてまで残すべきではない」と述べた。

53年に市は所有する県から譲与を受け、61年には専門家から「これ以上放置できない限界に来ている」などと崩壊の危険性を指摘された。65年、建築家の佐藤重夫・広島大教授に委託して強度を調べ、「補強すれば保存できる」との報告を受けた。浜井市長も保存を前向きに考える意向を示した。

佐藤さんが提案したのは、当時の最先端材料のエポキシ樹脂の接着材をれんがの壁に注入する新工法。大破した形を変えずに補強でき、第1回保存工事でも採用された。

--------------------

原水禁運動が分裂

日米安保・ソ連核実験巡り党派対立

被団協 一時「休止状態」に

「政党、宗派、社会体制の相違をこえて、原水爆禁止の運動をさらにつよくすすめることを世界の人々に訴えます」。1955年8月に広島市で初めてあった原水爆禁止世界大会の大会宣言は、こううたった。原水爆禁止日本協議会(原水協)が中心となって翌年以降も大会を開いたが、党派の対立から運動は分裂していく。

最初の発端は、58年に始まった日米安保条約の改定交渉だった。旧条約と同様に日本への米軍基地設置を認め、米国が日本に負う防衛義務などが明確化される流れに、原水協は「原水爆戦の危機に日本が自ら介入しようとする危険なもの」などと反発。「改定阻止」の姿勢を取った。

これに広島県政界が反応する。県は59年6月の県議会定例会に出した補正予算案に、8月に市である世界大会への補助金30万円を盛り込んだが、国政与党の自民党会派が「(大会は)日米安保条約の廃棄を目途として、本来の趣旨を逸脱」と疑問視。社会党会派は予算措置を求めたが、補助金を削除した修正案が賛成多数で可決された。

県議会の判断を受け、広島市を含む各議会も大会への代表派遣をやめるなどした。60年1月の新安保条約調印を経て、原水協と距離を置く民社党などが61年、核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議、現KAKKIN)を結成。自民党議員たちが参加し、独自集会を開くようになった。

次の大きな引き金はソ連の核実験を巡る意見対立だった。ソ連は、一時停止していた核実験を61年に再開し、62年の大会中にも実施。東西冷戦下で「いかなる国」への核実験にも反対か、米国への防衛的立場は同列に論じられないと考えるか、論争が激化した。社会党などがソ連への抗議文の提出を求めたが、共産党系などに受け入れられなかったとして、大会を去った。

機能不全に陥った原水協は、広島市での63年の大会の運営を原水爆禁止広島県協議会に委ねる。森滝市郎理事長は8月5日、基調報告で被爆体験を基に「どこの国のどんな核実験にも核武装にも反対と叫ばないではいられなかった」と述べた。ただ大会を有利に進めようとする動員合戦の末に社会党系は会場から引き揚げており、翌日に別会場で独自に大会を開いた。

広島、長崎、静岡の3県原水協は64年3月、原水爆被災三県連絡会議を結成。これを基に、65年2月に原水爆禁止日本国民会議(原水禁)が発足した。

余波は被爆者組織にも及んだ。もともと原水協に加盟していた日本被団協は脱退。65年ごろには総会が開けないなど活動が「休止状態」(50年史)になった。広島では、64年以降、同名の広島県被団協が二つ存在する状態になった。

--------------------

核実験とめどなく 仏・中「初」 ソ連「超大型」

惨禍伝える「白書を」 広島の有志

1960年代も、核兵器の増強や開発、それに伴う核実験が続いた。全米科学者連盟の調べでは、60年の核保有数は米国1万8638発、ソ連1627発、英国105発。この年、フランスが初の核実験をした。

ソ連が61年10月にした「超大型核実験」(当時の本紙)は、広島原爆の3千倍以上の威力に当たる世界最大の「50メガトン級」と報じられた。翌62年10月には、キューバへのソ連の核ミサイル搬入で、核超大国米国との緊張が高まる。核戦争を引き起こしかねない一触即発の状態となった。

キューバ危機を経た63年、米ソ英は部分的核実験禁止条約(PTBT)に調印し、10月に発効。核実験による「死の灰」(放射性降下物)への国際的な批判も高まる中、地下を除き、大気圏内や宇宙空間、水中での核爆発を伴う実験を禁じた。ただ、核開発で後れをとるフランスは加わらず、同じく不参加の中国は64年に初の核実験を実施。米ソ英も地下核実験を続けた。

同時期に広島では、被爆の悲惨な実態を世界に伝えるため、「原水爆被害白書」の作成と、国連を通じた公表を日本政府に求める声が、大学人・文化人有志たちから上がった。被爆20年を前にしても死者数をはじめ広島、長崎の原爆被害に関する国の全容調査はなかった。

「原爆は威力として知られたか。人間的悲惨として知られたか」。中国新聞社論説委員の金井利博さんは64年8月に原水爆被災三県連絡会議の部会に提案した「原水爆被害白書を国連へ提出の件」で、こう問いかけた。白書の要請には「全国民的な平和運動、分裂しない平和運動の一翼が潜んでいる」と訴えた。

<原爆ドーム保存の歩み>

1945年8月 米軍による原爆投下。広島市の爆心地の至近距離

にあった広島県産業奨励館(現原爆ドーム)は大

破

49年8月 市の平和記念公園の設計コンペの入選作が丹下健

三氏のグループの案に決定。ドームを公園の象徴

とする概要が固まる

10月 市が被爆体験者500人を対象に存廃を問うアン

ケートを実施

53年11月 県が市にドームを譲与

60年4月 楮山ヒロ子さんが16歳で死去。ドームに触れた

日記を残す

8月 広島折鶴の会が署名と募金を開始

64年12月 11の平和団体が市に保存を要望

65年7月 市が強度調査

66年7月 市議会が「永久保存」を全会一致で決議

11月 市が保存の募金を開始

67年4~8月 市が第1回保存工事

(2025年4月6日朝刊掲載)

[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1960年8月 原爆ドーム保存運動開始