反核・平和活動の記録 次代へ バーバラ・レイノルズさん収集 「米国随一」の所蔵米ウィルミントン大資料センター50年

25年10月21日

文書4万点・書籍1400冊 保存・整理・公開強化へ

「私もまた被爆者です」。そう語りながら広島で被爆者支援と反核の訴えに身を投じた米国人平和運動家、バーバラ・レイノルズさんの収集資料を所蔵する米オハイオ州のウィルミントン大平和資料センターが8月、設立から50年を迎えた。戦後日本の反核・平和運動にまつわる資料の蓄積では「米国随一」といわれるアーカイブズ(文書館)。被爆地と米国を結ぶ草の根交流の歴史をたどるとともに、次世代につなぐ大切さを考える。(山本祐司)

ウィルミントンは人口1万人余の小さな町。その中心部にあるウィルミントン大は、キリスト教でも特に反戦と非暴力による平和を尊ぶクエーカー系の大学だ。緑の木立にリスが遊ぶキャンパス内の古い一軒家が、平和資料センターである。

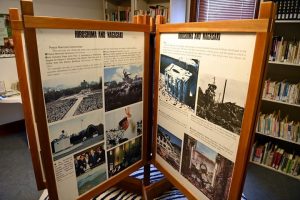

中に入ると会議室があり、一番奥の部屋に胸の高さほどのキャビネットが並ぶ。レイノルズさんが日本から持ち帰った資料群を収めた「広島・長崎記念文庫」だ。2階には原爆・平和関連の書籍が書架にずらりと並ぶ。英語のタイトルのほか、広島から送られた日本語の本も目立つ。合わせて文書約4万点、書籍約1400冊を所蔵する。

センター設立へ動き始めたのは1969年だった。レイノルズさんが51年から過ごした広島を離れ、米国へ帰国した。核実験に抗議する世界一周の航海や、被爆者たちと苦楽をともにした「世界平和巡礼」などの旅、ワールド・フレンドシップ・センター(WFC)の創設…。広島での活動を記録した大量の書類や書籍を持ち帰り、受け入れ先を探した。

難航の末、レイノルズさんと同じクエーカー教徒の同大学長から賛同を得た。レイノルズさんは同大図書館で働きながら資料整理に取り組んだ。

センターが開所した75年、自身は60歳だった。78年に長女のいるカリフォルニア州へ移り、ベトナムやカンボジアの難民支援に力を尽くした。ウィルミントンに戻ったのは90年の初め。自伝の執筆に取りかかったが、同年2月に急逝した。74歳だった。

同センターは、レイノルズさん関連の資料を中心に据えながら、被爆体験や核被害についての資料を幅広く扱う研究施設としてスタートした。WFCの関係者たちで結成した「ヒロシマを知らせる委員会」(HAC)から関連書籍の送付や日本語の本の英訳などで支援を受けた。だが徐々に資料の充実が滞った。デジタル化への対応が課題となり、学内人事も機能強化に影を落とした。

転機は2015年。歴史学が専門のターニャ・マウスさん(55)がセンターに着任した。かつての役割を取り戻そうと、翌16年に所長に就いたマウスさんの下で資料の保存と整理、公開に再び力を入れている。WFCとの連携も重視する。

オクラホマ大のエリッサ・フェイソン准教授(59)は日本の被爆史を調べるためセンターを利用している。北米に所蔵された広島の反核・平和運動に関する英語と日本語の資料を備えたコレクションとして「とても希少」と評価する。目録作成と資料整理が進み、「研究者がより便利に使える体制が整った」と喜んでいる。

「原爆乙女」の取材メモやカセットテープも

平和資料センターは、レイノルズさんの資料のほか、専門家や運動家が収集・研究した原爆に関する資料も所蔵する。その一つに米国のジャーナリスト、ロドニー・バーカー氏の文書がある。原爆で受けたケロイドの治療のため広島から渡米した女性を調査した記録を保存する。

1985年に「原爆乙女」を出版したバーカー氏が残した書簡やメモ、著書の草稿、女性たちへのインタビューを収録したカセットテープを含む。書簡には、女性たちが出演したテレビ番組を視聴した米国民の反応もまとめられている。

レイノルズさんの夫で原爆傷害調査委員会(ABCC、現放射線影響研究所)研究員だったアールさんの関連では、子どもへの影響をまとめた研究報告書や、広島に平和研究所を計画した記録もある。

センターは原爆開発や原発事故、放射性降下物、戦争の心理的影響などの資料も蓄積。人間と核、戦争の関わりを広く調べられる施設になっている。

日米の市民 連帯を確認 設立時の国際会議

平和資料センターの設立を記念して1975年8月1~5日、ウィルミントン大で国際会議が開かれた。高校教諭だった被爆者の森下弘さん(94)=広島市佐伯区=が日誌に会議の様子を残している。所蔵資料などと併せ、議論を振り返る。

日米の約100人を前に、広島女学院元院長の松本卓夫さんが、教え子を多数失った記憶を語り「ノーモア ヒロシマ。ネバーアゲイン ウォー」と叫んだ。米国の精神科医ロバート・リフトン氏は、米国人の核意識について解説。泥沼化したベトナム戦争を経て若者層は、核兵器への反対意識も潜在的に高まりつつあるとした。

「文学・芸術を通したヒロシマ教育」「日米の平和運動」など11分科会もあった。森下さんは「非暴力運動」の分科会に参加した。「核兵器や戦争をなくそうと訴えるだけでなく、非暴力による市民の抵抗運動で世界を変える方法もあると知った」と振り返る。

最終日は広島に原爆が投下された日本時間6日午前8時15分に合わせて学内の鐘楼前に集まり、輪になった。レイノルズさんは「会議で得られたものを日米双方の平和教育に役立たせる」と語ったという。

被爆地の苦しみ 米国民に伝える責務 マウス所長に聞く

平和資料センターの役割や使命について、ターニャ・マウス所長に聞いた。

バーバラ・レイノルズは、このセンターが核兵器がもたらす脅威と、原爆が広島、長崎の人々にもたらした苦しみについて米国民に知らせる場になることを強く望んだ。

米政府は、悲惨な実態を国民に知らせないようにしてきた。核兵器の製造や運用によって関連産業は想像を絶する利益を得ている。オハイオ州の地方に質素ながらもこのセンターのような拠点があること自体、私たちは核兵器を許さない、との意思表示になる。

センターの使命は、平和のため力を尽くした先人たちの声を今に伝えること。資料のデジタル化を進めると同時に、人が集い、つながりを築くための場にしたい。研究者が実際に訪れて資料を手に取り、触れる体験に勝るものはない。ここにある記録や書籍は、全体で一つの体系だった資料の集合体と考えている。

核兵器廃絶を訴えてきた人々の努力に敬意を表したい一方、私たちが廃絶という目標に達していないことも事実だ。米国では現在、トランプ政権を支持する保守層は多い。だが、誰一人として核戦争を望んではいない。

人間の創造力を、大量破壊兵器の製造ではなく、ヒロシマとナガサキを学びながら核兵器廃絶やヒバクシャを再び生まない世界を目指すことへ振り向けたい。センター所蔵の資料群には、そのための活動や研究を支える材料が詰まっている。

1970年、米ミネソタ州生まれ。95年、アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター(横浜市)に留学。2007年にシカゴ大で博士号取得。15年にウィルミントン大平和資料センターのコーディネーター。16年から現職。専門は日本近現代史。

<ウィルミントン大平和資料センターに関する主な動き>

1969年 バーバラ・レイノルズさんが広島から帰国

70年 レイノルズさんとウィルミントン大が平和資料センター設立に合意

73年 レイノルズさんの要請を受け「ヒロシマを知らせる委員会」(HAC)が発足。広島から原爆文献や資料を送る

75年 平和資料センター設立。国際会議「広島30年後」を開催▽レイノルズさんが広島市の特別名誉市民に

78年 レイノルズさんがカリフォルニア州へ移住

88年 HAC解散

90年 レイノルズさんが死去

2015年 ウィルミントン大にターニャ・マウスさんが着任。翌年所長に

25年 センター設立50周年記念のシンポジウムと学術会議を開催

(2025年10月21日朝刊掲載)

被爆地訪問 日米首脳に要請 米の平和資料センターに50年前の「訴え」 核の先制使用放棄や三原則順守も