被爆80年 託す想い 3564人の声から 中国新聞・長崎新聞・朝日新聞合同アンケート

25年7月6日

8月6日からの苦しみ 今明かす

今こそ伝えておかなければ―。3564人分の回答用紙の山から、被爆者の強い意思があふれる。被爆80年に合わせ、中国新聞、長崎新聞、朝日新聞の3社合同で試みた全国アンケート。懸命につづられた言葉を、託された想(おも)いを、しっかりと受け止めたい。まずは、初めて明かす3人の声から。(編集委員・田中美千子、馬上稔子)

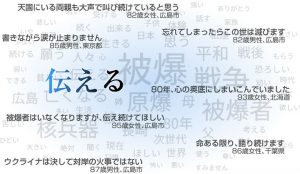

被爆者は今、どんなメッセージを次代に託したいのか。人工知能(AI)を使ったテキストマイニングという手法で、自由記述欄に出てくる特徴的な単語の頻度を大小で表した。

父や母、きょうだいを奪われ、恐ろしい目に遭った。思い出すのもつらい記憶。でも被爆者にはもう、後がない。だから伝える。危うい時代を生きる次世代の人たちに。核兵器も戦争もない平和な世界への願いを込めて―。

そんな思いが浮かぶ。

核の惨禍目撃 つらい少年時代 広島の日開さん

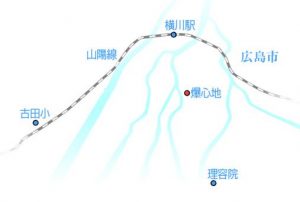

昭和初期に父が始めた理容院。2代目の日開(ひがい)一馬さん(86)=広島市南区=は、今も同じ自宅兼店舗ではさみを握る。築100年になろうかという木造長屋。自らが助産師に取り上げられた6畳間も、弟たちと駆け回った仕事場もそっくり残り、家族の思い出が染みついている。それだけではない。「被爆したのもここなんです」

この80年、原爆の痕跡と向き合いながら暮らしてきた。長屋には、爆風による傾きを補修した跡がある。ただ、自らの体験は客に問われれば話す程度。人前で証言したことはない。「そんな力はない、思うて」。だからアンケートの記事を見つけ、思わず新聞社に電話した。きちんと伝えたいと、回答用紙を取り寄せた。

1945年8月6日の朝。長屋は地震に襲われたかのように揺れた。爆心地の南約2・5キロ。天井が落ちてくる。外に飛び出すと、北の空に巨大な雲が立ち上っていた。

共に自宅にいた母も弟2人も無事だった。近所の人の後を追い、近くの御幸橋へ。逃げ惑う人たちを目の当たりにした。男か女かも分からない。「赤茶けた人も黒茶けた人もおった」。迫り来る熱気、鼻を突く臭い…。今も寝入りばなに時折、よみがえる。

秋には父が召集先から戻ってきた。が、原爆を境にしたつらい少年時代は続く。両親が店を再開しても生活は苦しかった。商売道具の鏡やいすを差し押さえられた記憶が残る。

翌46年、国民学校に入学。1年生の終わり頃から視力の低下にも見舞われた。母が着物を売って治療費を工面してくれたが、回復するまでに1年かかった。「怖かった。被爆の影響もあるんじゃないかな」。やむなく休学し、小学校には7年通った。

景気が上向き始め、客が増えてくると、10代後半から店を手伝うように。別の理容院で働いていた妻と結ばれ、2人の子どもにも恵まれた。でも幸せだからこそ不安だった。「後遺症がいつ出るか、と」。働き盛りの知人が白血病で亡くなった時は「次はわしの番か」とおびえた。

己は被爆者だ―。そんな自覚があるからか。時折、平和記念公園(中区)へ足が向く。原爆資料館に入れば「こんなもんじゃない」と感じてしまう。最近、戦争の話に興味を示す客が減ったのも気になる。「『昔のこと』と思われとるんかな」

同じ苦しみを子や孫に負わせたくはない。おのずと、ペンを持つ手に力が入った。

≪「大変な目に合わないと目が覚めないのでしょうか。戦争は大切な人が多く死にます。考えないと」≫

家族4人犠牲 心に傷 東京の女性

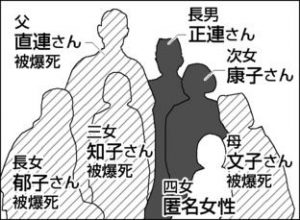

電話の声に迷いがにじんでいた。「お断りしたい。でも私の義務だ、家族の供養になる、とも思うんです」。東京都の女性(86)は、両親と姉2人を原爆に奪われた。人生は一変し、今なお癒えない心の傷を抱える。悩み抜いた末、自らの名前だけは伏せることを条件に取材を受けてくれた。

女性は5人きょうだいの末っ子。愛情深い両親に育てられた。1942年ごろ、石炭会社に勤めていた父の転勤が決まり、東京から広島市古田町(現西区)へ。45年春、古田国民学校(現古田小)に進んだ。

あの朝、父の長直連(ちょうなおつら)さん=当時(46)=は爆心地に近い職場に向かった。母文子さん=同(38)、姉の郁子さん=同(18)、知子さん=同(12)=はそれぞれ、職場や学校から市中心部の建物疎開作業に駆り出されていた。

学校の校庭で閃光(せんこう)を浴びた女性は、「雨」に降られながら自宅へ急いだ。その後の記憶はおぼろげだという。兄は進学先の東京にいて被爆を免れ、一家の足取りは市立第一高等女学校(市女、現舟入高)3年だったもう一人の姉、康子さんが生前に書き残した手記に詳しい。

母は自力で帰ってきたが、特に顔をひどく焼かれていた。「鼻はまるで炭の塊がついているようだった」。8日未明に力尽きた。

広島県産業奨励館(今の原爆ドーム)にあった内務省中国四国土木出張所に勤めていた郁子さんは己斐国民学校(現西区の己斐小)にいた。康子さんが母を見送り、駆けつけると、既に息を引き取っていた。「どうしてもっと早く来て上げなかったのか。胸の裂ける思いだった」。9日、近くの公園で2人を火葬した。

父と市女1年だった知子さんは長年、行方が分からなかった。その遺骨は、平和記念公園内の原爆供養塔に安置されていた。市が納骨名簿の公開を始めた68年、まずは父の遺骨が戻ってきた。さらに93年、名簿に「長良子」と誤記されていたとみられる遺骨を引き取った。被爆から48年もの歳月が流れていた。

戦後、女性は親戚の元を転々とし、最終的に他家の養女となる。「大事に育ててもらい、夫と子どもにも恵まれた。生まれ変わっても、この家族と生きたい」と力を込める。ただ自由記述欄にこうも記した。

≪「幸せに暮らしながらも、常に心の奥底に表現し難い何かが淀(よど)んでいて、それが自分の性格に及んでいたように思います」≫

幼かった自分をかばい、救護も火葬も担ってくれた姉の康子さんはその後、信仰の道へ。修道女となり、2年前に92歳で生涯を終えた。「私だけ幸せで、それが家族の犠牲の上に成り立っている気がして…」。女性は負い目を口にする。アンケートには切なる思いもしたためた。

≪「戦争の無い世の中は実現しないものなのでしょうか」≫

姉の死 家族のタブー 呉の川田さん

80年前、最愛の姉は命を絶たれた。全身を焼かれ、最期まで苦しんだらしい。呉市の川田〓子(れいこ)さん(91)は「だから、なかなか書こうと思えませんでした」と明かす。原爆の話は家族の間でも極力、避けてきた。「でも親きょうだいが逝き、もう私だけ。伝えないと、という思いもあって…」。アンケートの告知記事を切り抜いてはみたが、前に進めずにいた。

背を押してくれたのは、遠方に暮らす娘たちだった。偶然にも同じ記事を読んだという長女が新聞社から回答用紙を取り寄せてきた。「私が聞き書きしようか」とも。その気遣いを断り、川田さんは筆を執った。自分の言葉でつづらねば、と。

両親、祖母、5人きょうだいの8人家族。川田さんは3学年上の姉、村田敏子さんが大好きだった。「どこに行くにも、ついて歩いていました」

竹屋国民学校(現中区の竹屋小)5年に進んだ1945年春、祖母や弟と亀山村(現安佐北区)の知人宅へ疎開すると、姉は一度だけ、顔を見に来てくれた。土産代わりに手製の財布を携えて。

その一つが、今も川田さんの手元に残る。緑のフェルト地に毛糸で、愛らしい刺しゅうが施してある。「物がない時代。何とか喜ばせようとしてくれたんでしょう。自宅のテーブルセンターを生地に使ったみたいです」

原爆投下前夜、川田さんは牛田町(現東区)の家族の元にいた。祖母に急用があったようだ。弟と共に連れ帰られた。8月6日、慌ただしく横川駅(現西区)へ。疎開先に戻る列車に乗り込んだ直後、ごう音が響いた。

幸い、かすり傷程度。見送りに来ていた父と合流し、燃えさかる街から山手へ逃げた。皮膚を垂れ下がるほどに焼かれた人々を見た。「黒い雨」にも遭った。新庄町(同)付近の竹やぶで夜を明かした後、亀山村方面に向かう車に乗せてもらった。

変わり果てた姉と対面したのは終戦後。両親が遺骨を携え、疎開先にやって来た。「私、号泣したのを覚えています」

姉は当時、比治山高等女学校(現比治山女子中高)2年生。全身を焼かれ、路上に横たわっているのを被爆2日後、父に見つけられていた。20日、痛みを訴えながら帰らぬ人に。荼毘(だび)に付したという母は後に「かわいそうで、なかなか火を付けられなかった」と泣いた。

別紙に一部始終を記した川田さん。娘の楠本朋子さん(67)=兵庫県高砂市=と安森祐子さん(63)=福岡市=は「思った以上の長文」と驚く。一家の体験を知りたいと願う半面、母の傷口を広げてしまいそうで、ずっと聞けずにいたのだという。

姉妹は、母が今回つづった体験に加え、その信念を子や孫に受け継ぐつもりだ。アンケートにはこうある。

≪「戦争というものは、人間が起こすものです。自然災害と異なり、防ぐ事が出来ます。殊に核兵器は絶対に使うべきではありません」≫

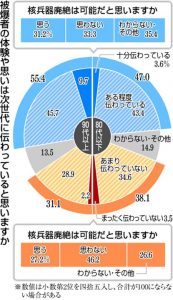

「伝わっていない」ほど「核廃絶不可」の割合増

体験を語り、核兵器廃絶を訴えてきた被爆者たち。その思いが次世代に「伝わっている」と受け止める人の割合は、高齢になるほど多いようだ。90代以上は55・4%、80代以下は47・0%。8ポイント超の差があった。逆に「伝わっていない」は90代以上で31・1%。80代以下は38・1%と、7ポイントも多い。

思いが「伝わっていない」と受け止めた人のうち、核兵器廃絶は可能と「思わない」が46・2%を占めた。「伝わっている」層より約13ポイント高い。核を巡る厳しい国際情勢を背景に、発信への手応えの乏しさと廃絶への期待値の低さが関連している傾向がうかがえる。

言葉に込められた思いと体験 思い巡らせて

広島市立大広島平和研究所 四條知恵准教授

被爆者の高齢化を如実に感じる結果だ。年齢別でみると、回答者の5割以上が被爆時に5歳未満で、15歳以上だった人は1割に満たない。体験を伝えていない人のうち「記憶があいまいで思い出せない」と回答した人が約25%いる。

高齢になり、話したりアンケートに書き込んだりするのが難しくなる人もいる。被爆体験を当事者から聞く機会はますます減っている。3564人もの回答が集まった意義は大きい。

つづられた内容からは、今も生々しい記憶を持ち、心の傷を抱える被爆者の姿が浮かび上がる。差別を受けた経験を記した人がおり、今も被爆者であることを知られたくないという声もある。差別に対する不安は過去の話ではないと読み取れた。

特徴的なのは放射線の影響への不安だ。ただ心にあるというだけでなく、結婚や出産など、その後の人生の選択に影響を与えている。子や孫への影響を不安視する声も多かった。

核兵器廃絶の実現性について否定的な意見が少なくなかった。ロシアのウクライナ侵攻や、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃など、近年の国際情勢を踏まえた葛藤や諦めが見て取れる。

しかし、反核への思いのみならず、最も強く感じたのは「戦争は絶対にしてはいけない」というメッセージだ。使い古された言葉のように思えるが、体験した者が絞り出すようにアンケートに紡いだ。その言葉に込められた思いと、裏にある被爆者の体験に思いを巡らせていかなければならない。

しじょう・ちえ

九州大大学院比較社会文化学府博士後期課程修了。広島市の原爆資料館の学芸員や、長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)客員研究員などを経て、2021年から現職。専門は原爆被害の記憶・表象研究。

<調査の方法>全国被爆者アンケートは中国新聞、長崎新聞、朝日新聞の3社が合同で実施した。日本被団協、二つの広島県被団協を含む各地の被爆者団体、原爆関連団体・施設、病院、自治体などの協力を得たほか、個別の被爆者にも郵送や手渡しで届け、47都道府県の約1万1千人に配った。岩手、茨城、富山、和歌山4県を除く43都道府県の計3564人から有効回答があり、うち広島県は916人だった。質問は、被爆による影響や体験の継承など全29項目。家族や支援者、記者が聞き取り、代筆したケースがある。

<広島県内でアンケートの配布に協力いただいた団体>

広島県被団協(箕牧智之理事長)と各地域組織▽広島県被団協(佐久間邦彦理事長)と各地域組織▽広島県朝鮮人被爆者協議会▽韓国原爆被害者対策特別委員会▽広島県労働組合会議被爆者団体連絡協議会▽「黒い雨」訴訟弁護団▽原爆「黒い雨」被害者を支援する会▽ヒバク2世の語ろう会▽原爆養護ホーム神田山やすらぎ園▽原爆養護ホーム舟入むつみ園▽原爆養護ホーム倉掛のぞみ園▽原爆養護ホーム矢野おりづる園▽デイサービスセンターかりん▽広島原爆障害対策協議会▽神田山荘▽広島中央保健生活協同組合▽生協ひろしま▽広島赤十字・原爆病院▽広島共立病院▽JA広島総合病院▽原爆被害者相談員の会

グラフィック・本井克典、竹本栄二、大友勇人 データ分析・加藤亜紀 紙面編集・神下慶吾

(2025年7月6日朝刊掲載)

中国・長崎・朝日3社合同 被爆者アンケート 体験「伝わっている」半数切る 3564人回答 継承に危機感

中国・長崎・朝日3社合同 被爆者アンケート【解説】想像力働かせ 声受け止めねば

デジタルコンテンツ「つむぐ」公開 中国・長崎・朝日3社合同 被爆者アンケート